Minimale lo è sempre stata a cominciare dai numeri della sua filmografia, composta da appena sette film in ventidue anni di carriera. Per una come Kelly Reichardt la regia è sempre stata una questione di fede ai suoi personaggi e alle loro storie, così diverse dall’immaginario dominante da valere la pena di aspettare per filmarli al momento giusto. Marginale ma tenace il cinema della Reichardt è riuscito negli anni a raccontare l’altra America creando un universo a se stante che è poi quello di cui abbiamo provato a scrivere nella monografia dedicata alla regista americana. Coscienti di farlo in uno spazio come quello di un blog poco adatto alla sua lunghezza siamo però sicuri di offrire ai nostri lettori un unicum nel suo genere, non esistendo traccia di una letteratura che abbia trattato l’argomento.

Carlo Cerofolini.

Il deserto gentile di Kelly Reichardt

di Alessandro D'Orazio

I am soft and silly and my name is Lillianaloo

And sir you're fair black fashion for this winter's passion oo

I've been sold by sailors, I've been worn by tailors, soldiers wound me

But you my captain are medication for my reputation

- L.Nyro -

Forse non è più possibile guardare all’America (per ciò che qui preme, indipendentemente dalle contingenze politiche) con quell’ingenuità senza ombre che riponeva in essa - e parliamo di un numero imprecisato, con ogni probabilità enorme, di uomini e donne - parte delle aspettative di materializzazione di un vagheggiato Mondo Nuovo, ossia di uno spazio non solo geografico entro cui provare la tenuta dei limiti del sogno circa una completa realizzazione personale, ma pure di un luogo segreto entro cui nutrire l’ideale sempre puro, lo slancio originario della sua eterna promessa. Il più che verosimile venire meno di tale condizione, diciamo così, privilegiata - che rimonta, volendo, alle ragioni stesse che hanno nutrito la genesi del Grande Paese - è ascrivibile a numerosi fattori, non ultimo quello evocato da un’espressione di certo logora eppure ancora in grado di circoscrivere con ragionevole approssimazione i termini di una questione così stringente: quella di trionfo della modernità. Che la cosiddetta modernità, infatti, in virtù della propria irresistibile inerzia alla razionalizzazione abbia, col tempo, eroso, assimilandoli man mano, ampi tratti dei confini della capacità proiettiva (nel senso di immaginativa) del nostro quotidiano in relazione alle sue ambizioni e al suo destino individuale e collettivo tentando di surrogarla nell’esaltazione spregiudicata quanto di fondo irriflessiva dell’eterno presente con l’infaticabile promozione di un desiderio di stampo per lo più materialistico, è constatazione di verificabile evidenza, quindi difficilmente oppugnabile.  La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.

La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.

La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.

La quale, per sovrappiù, se applicata alla percezione già di per sé cangiante di una nazione per sua intima essenza multiforme e controversa come gli Stati Uniti, assume contorni persino paradossali - quantomeno per velocità e profondità dei mutamenti occorsi - tanto e tale è stato il contraccolpo con cui hanno dovuto cimentarsi, nel corso dei decenni recenti, entrambi gli estremi dell’esperienza umana: quella del singolo e quella sociale.***

Il senso di spaesamento - non di rado venato di disgusto e rancore - delle giovani generazioni; la sorda ma non meno contundente impressione di progressiva espulsione avvertita da frange di quelle più adulte, sono solo i sintomi macroscopici di un disagio più capillare - materiale, psicologico, emotivo - che ormai nemmeno la consolidata frequentazione di un osteso benessere riesce, non si pretende a contenere ma neanche a dissimulare conducendo, per strade diverse purtuttavia affini, talvolta a una asprezza violenta, talaltre a una sorta di malmostosa rassegnazione o, ancora, a una apatica indifferenza, come pure a una flebile sebbene tenace aspettazione. In questa, che è una lacerazione anzitutto interiore, della quale è l’individuo in primis a valutarne sulla propria pelle l’estensione e la radicalità, si insinua il Cinema di un autore schivo ma avvertito e partecipe come Kelly Reichardt - classe 1964 - pronto a cogliere le durezze di una condizione sempre meno umana, quanto in grado di cernere i segni - per quanto esili, ambivalenti o, addirittura, per tanto senso comune, non remunerativi - che a tale abrasivo orientamento tentano di porre argine.

Del resto, questa curiosità/capacità di indagare senza preconcetti un-mondo-dentro-il-mondo, il mondo delle attese così spesso inconcludenti, delle frustrazioni irrisolte o irrisolvibili, delle speranze coraggiose ma malriposte come, per contro, delle consonanze imprevedibili, dei rifiati rubati alla consuetudine, della stramba purezza secreta da scampoli di marginalità oggigiorno nemmeno più censiti - facendo comunque salva la possibilità di una estrema riconciliazione nelle forme fluide, dolorosamente perseguite, magari, a mo’ di lascito di muti ripiegamenti e afflitte ma composte auto-limitazioni, di una fatale trascendenza del quotidiano - appartiene per prossimità originaria al termometro intimo americano, al suo spirito allo stesso tempo avventuroso e guardingo, brutale e ingenuo, avido e altruista, che uno dell’indole di Cormac McCarthy ha saputo con acume isolare (… dove cacciatori e taglialegna un tempo dormivano con gli stivali ai piedi alla luce morente dei loro mille fuochi e poi riprendevano il cammino, vecchi antenati teutonici con gli occhi accesi dal bagliore visionario di un’avidità sfrenata, ondate su ondate di violenti e folli col cervello pieno di equivalenti irreperibili di tutto ciò che fu, smilzi ariani col loro libercolo di scritti semitici decaduti che ridanno vita a tragedie e parabole là contenute, accecati e infiacchiti da una sete che nulla placa se non la restituzione all’oscurità assoluta) e con cui certo Cinema - quello della Reichardt, in particolare e per l’appunto - ha imparato a dialogare fin da subito, fin dagli echi autobiografici (non fosse che per i paraggi utilizzati, quelli natii della Contea di Dade, in Florida) e rapsodici (per l’alternanza ancora acerba, in sede espressiva, tra stasi intimiste, pause riflessive e subitanee accelerazioni delle linee narrative e relativi snodi) di un non convenzionale esordio, quale quello confezionato per River of grass (1994), vicenda in sottotono ma non meno sconcertante di un improbabile tentativo di liberazione sullo sfondo delle Everglades, approntato scommettendo su quel singolare tipo di inettitudine verso la vita patrimonio inesauribile della routine suburbana di tanti agglomerati a stelle e strisce, fatta di matrimoni nati inerti nonostante la prole (ossia, e per ironizzare, scevri, ad esempio, dell’inconveniente per cui l’abitudine prima o poi se ne appropri); di vaghi propositi ribellistici mescolati a istanze di riscatto personale ridotti a confusionari e goffi giri a vuoto: di maldestri colpi di testa perpetrati solo perché non si è in grado di stabilire un minimo comune denominatore tra gesti e conseguenze. La ronda di Cozy/Bowman e Ray Lee/Fassenden, compari pasticcioni in fuga da un quotidiano gramo - quello coniugale, per Cozy; uno vissuto da spiantato a carico della nonna, per Ray Lee - come poi da un omicidio di cui è dubbia la paternità oltreché l’effettiva esecuzione, offre più che altro alla Reichardt il destro per impratichirsi (qui, su un canovaccio ben collaudato a base di andirivieni e assestamenti tra le pieghe di una pseudo epopea criminale più subita che agita e umbratili detour interiori) con alcune leve psicologiche che via via verranno messe a fuoco sgrossando i lineamenti di un determinato personaggio ricorrente: un individuo (in specie donna) abitato da una inquietudine tanto indecifrabile nella sua travagliata gestazione (come che sia riconducibile, la prima, almeno in superficie, a un malessere che evoca sia l’inconsistenza oramai conclamata dei rapporti, sia il crescente senso di estraneità diffuso da un sistema socio-economico sempre più difficilmente distinguibile da un feudalesimo managerial-finanziario che a quei rapporti sottende), quanto irriducibile nella sua persistenza, posto di fronte a una serie di scelte che su tale inquietudine avrà ripercussioni significative. D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.

D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.

Del resto, questa curiosità/capacità di indagare senza preconcetti un-mondo-dentro-il-mondo, il mondo delle attese così spesso inconcludenti, delle frustrazioni irrisolte o irrisolvibili, delle speranze coraggiose ma malriposte come, per contro, delle consonanze imprevedibili, dei rifiati rubati alla consuetudine, della stramba purezza secreta da scampoli di marginalità oggigiorno nemmeno più censiti - facendo comunque salva la possibilità di una estrema riconciliazione nelle forme fluide, dolorosamente perseguite, magari, a mo’ di lascito di muti ripiegamenti e afflitte ma composte auto-limitazioni, di una fatale trascendenza del quotidiano - appartiene per prossimità originaria al termometro intimo americano, al suo spirito allo stesso tempo avventuroso e guardingo, brutale e ingenuo, avido e altruista, che uno dell’indole di Cormac McCarthy ha saputo con acume isolare (… dove cacciatori e taglialegna un tempo dormivano con gli stivali ai piedi alla luce morente dei loro mille fuochi e poi riprendevano il cammino, vecchi antenati teutonici con gli occhi accesi dal bagliore visionario di un’avidità sfrenata, ondate su ondate di violenti e folli col cervello pieno di equivalenti irreperibili di tutto ciò che fu, smilzi ariani col loro libercolo di scritti semitici decaduti che ridanno vita a tragedie e parabole là contenute, accecati e infiacchiti da una sete che nulla placa se non la restituzione all’oscurità assoluta) e con cui certo Cinema - quello della Reichardt, in particolare e per l’appunto - ha imparato a dialogare fin da subito, fin dagli echi autobiografici (non fosse che per i paraggi utilizzati, quelli natii della Contea di Dade, in Florida) e rapsodici (per l’alternanza ancora acerba, in sede espressiva, tra stasi intimiste, pause riflessive e subitanee accelerazioni delle linee narrative e relativi snodi) di un non convenzionale esordio, quale quello confezionato per River of grass (1994), vicenda in sottotono ma non meno sconcertante di un improbabile tentativo di liberazione sullo sfondo delle Everglades, approntato scommettendo su quel singolare tipo di inettitudine verso la vita patrimonio inesauribile della routine suburbana di tanti agglomerati a stelle e strisce, fatta di matrimoni nati inerti nonostante la prole (ossia, e per ironizzare, scevri, ad esempio, dell’inconveniente per cui l’abitudine prima o poi se ne appropri); di vaghi propositi ribellistici mescolati a istanze di riscatto personale ridotti a confusionari e goffi giri a vuoto: di maldestri colpi di testa perpetrati solo perché non si è in grado di stabilire un minimo comune denominatore tra gesti e conseguenze. La ronda di Cozy/Bowman e Ray Lee/Fassenden, compari pasticcioni in fuga da un quotidiano gramo - quello coniugale, per Cozy; uno vissuto da spiantato a carico della nonna, per Ray Lee - come poi da un omicidio di cui è dubbia la paternità oltreché l’effettiva esecuzione, offre più che altro alla Reichardt il destro per impratichirsi (qui, su un canovaccio ben collaudato a base di andirivieni e assestamenti tra le pieghe di una pseudo epopea criminale più subita che agita e umbratili detour interiori) con alcune leve psicologiche che via via verranno messe a fuoco sgrossando i lineamenti di un determinato personaggio ricorrente: un individuo (in specie donna) abitato da una inquietudine tanto indecifrabile nella sua travagliata gestazione (come che sia riconducibile, la prima, almeno in superficie, a un malessere che evoca sia l’inconsistenza oramai conclamata dei rapporti, sia il crescente senso di estraneità diffuso da un sistema socio-economico sempre più difficilmente distinguibile da un feudalesimo managerial-finanziario che a quei rapporti sottende), quanto irriducibile nella sua persistenza, posto di fronte a una serie di scelte che su tale inquietudine avrà ripercussioni significative.

D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.

D’altro canto, il continuo rimescolamento delle situazioni all’interno di una struttura volutamente aperta (esaltata dalle arie jazz della colonna sonora, da cui fa capolino anche l’amarezza asciutta della voce di Lady Day/Billie Holiday), nonché in dialettica tutt’altro che subalterna con intere porzioni di un immaginario assai stratificato, quello che nel Cinema - in specie made in USA - si compie sulla strada, attorno a spirali poliziesche, dentro esistenze apprensive e/o irrisolte (Kelly ai tempi parlò di “a road movie without the road, a love story without the love, and a crime story without the crime”), consente alla regista di inseguire, delimitandola e corroborandola nell’incipit persino con immagini sgranate in 16mm, anche l’idea di uno sguardo (che potremmo definire morale) per cui l’essenza di una storia non si esaurisce nella più o meno stringente necessità del suo svolgimento fattuale ma abbisogna di uno scarto ulteriore, della verosimiglianza di un respiro più ampio, tipo quello che Cozy si ritaglia indulgendo in figure da acrobata circense nel chiuso del soggiorno di casa davanti a un pubblico immaginario o commentando ad alta voce, impressionisticamente, le circostanze che la vedono protagonista, a misurare momento per momento la distanza fisica ed emotiva che le separa dalla loro dimensione ideale - quella cioè che, come accennato, ne denoterebbe la praticabile matrice trascendente - e che la Reichardt sottolinea spesso giustapponendovi dettagli a tutta prima banali(una pianta abbarbicata al ciglio della strada, un cane che latra più spaventato che minaccioso, la parete pallida di un emporio sulla quinta di un cielo muto e profondo), rivelatori al contrario di un qualcos'altro esperibile o, quantomeno, ancora degno di essere ambito, contribuendo - a conti fatti e chiaramente assieme a tanti altri che l’hanno preceduta o ne condividono tratti del percorso - ad arricchire di una ulteriore sfumatura quella che Coleridge ci ha insegnato essere la willing suspension of disbelief for the moment.***

Quanto detto si amplia e si precisa, modulando ovvie variazioni, già a partire dall’opera che segue, vale a dire Ode (1999) - mediometraggio in super 8 basato sul romanzo di Herman Raucher “Ode to Billy Joe”, a sua volta ispirato all’omonimo brano del ’67 di Bobby Gentry,  quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;

quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;  ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.

ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.

quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;

quindi materiale per un altro adattamento cinematografico, quello del ‘76 a cura di Max Baer jr. - in cui la Reichardt estremizza alcune intuizioni dell’esordio rarefacendole nei toni elegiaci (reminiscenza diretta di certi languori di matrice nuovahollywoodiana) connaturati all’amore impossibile che lega/divide due adolescenti, Billy Joe/Poole e Bobby Lee/Gottlieb, uniti per elezione ma separati dalle severità familiari, dalle ipocrisie provinciali (siamo nello stato del Mississippi, sul Tallahatchie River), da un precoce scontento alimentato dalle volubilità umorali dell’età. L’istinto di morte che mano mano in Billy Joe prende il posto di uno sfaccettato e proteiforme desiderio (a cui non è estraneo un occasionale incontro omosessuale e le aspre aporie del quale lo indurranno infine a togliersi la vita gettandosi dal ponte che di quel desiderio è stato lo scrigno) e, in parte, contagia anche l’ansiosa Bobby Lee, allo stesso tempo intrigata e restia di fronte a un sentimento che, nel suo crescere e manifestarsi, non può non mostrare aspetti promiscui e contraddittori, viene diluito e dilatato in una messinscena che comincia a identificarsi con quello stato d’animo prevalente - via via asciugato e compresso - rumore di fondo caratteristico di diversi lavori a venire, assimilabile a un minimalismo compassionevole (l’attenzione sollecita per i gesti minimi, a volte chiusi in sé stessi e per i particolari insignificanti; gli indugi ritrosi o interrogativi; la luce diffusa, spesso clemente sui corpi; il commento musicale - curato da Paul Oldham, futuro protagonista di “Old joy” - che si incarica di sostenere la fragilità di tregue altrimenti destinate a un rapido oblio), specchio vulnerabile, forse, ma franco di un genuino interesse e rispetto per l’enigma spirituale delle cose e della vita quasi per intero espunto da un contesto, il cosiddetto mondo reale - il mondo dei fatti e delle ordalie a base di bilanci trimestrali, altarini produttivistici e plagi motivazionali - di contro in tutto e per tutto palcoscenico ostaggio di un pervasivo quanto indifferente ingranaggio di causa/effetto. Giocoforza, si potrebbe dire, il dispositivo espressivo/stilistico opera qui una virata decisa verso, da un lato, il paesaggio naturale, carattere aggiunto depositario di infinite analogie e di seduzioni/misteri materiali che consentono al percorso narrativo di valicare la propria contingenza letteraria di racconto esemplare e risuonare di una contegnosa ma vivida componente lirica e simbolica (incoraggiata dai pastosi controluce che ammorbidiscono e proiettano in una dimensione di languida nostalgia e di utopia intrisa di passato, di occasione-non-colta, la triste - perché spezzata - liaison dei due protagonisti); dall’altro, assecondando un altro passo - più lento - al fine di rendere conto con maggiore precisione delle modificazioni interiori connesse al susseguirsi degli avvenimenti. Così, i piani si stringono (sui volti dei ragazzi; nei dintorni del fatale Tallahatchie Bridge;  ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.

ai margini della statale, arteria principale che costeggia i boschi e delimita il perimetro degli eventi); i movimenti della mdp si fanno accorti, misurati (concedendosi, a ogni modo, di quando in quando, in virtù anche di opportuni interventi di montaggio, colpi d’occhio fugaci, estemporanei anticipi di ellissi); le sequenze si chiudono su istanti sospesi, ai limiti di una indolenza presaga o su stacchi improvvisi, operati sull’annuncio di una ipotetica rivelazione definitiva, come a sancire l’avvenuta presa di possesso di una nuova consapevolezza, magari la stessa che fa dire alla Dickinson: Ourself behind ourself, concealed -/Should startle most -/Assassin hit in our Apartment/Be Horror’s least. O a Larkin: You try to get near the sea/In summer…/It seems, just now/To be happening so very fast/Despite all the land left free/For the first time I feel somehow/That it isn’t going to last.***

Indizio rivelatore in tal senso può essere considerato, per motivi diversi, il dittico comprendente due cortometraggi - l’uno dal titolo Then, a year (2001), l’altro a nome Travis (2004) - Già nel primo, infatti - un breve (14’) studio di montaggio per sequenze che alternano la suggestione di un teorico rapporto armonico tra i viventi sullo sfondo di fulgidi paesaggi naturali (si cominciano a vedere scorci di quel Nord Ovest americano che Kelly avrebbe setacciato, non solo metaforicamente, negli anni seguenti) a scene tratte da reportage televisivi inerenti il crimine (la regista ritrova, per l’occasione, la familiarità di argomenti già trattati - vd. “River of grass”- come echi di fatto ancora non sopiti relativi a parte di una giovinezza spesa assieme a genitori entrambi negli organici delle forze dell’ordine), a commento delle quali vengono riportati brani delle lettere scritte da Mary Kay Letourneau ai tempi della sua relazione proibita col minorenne Vili Faulaau (caso di cronaca, questo, verificatosi nella seconda metà degli anni Novanta e di una qual risonanza non solo negli Stati Uniti) - emerge con chiarezza la constatazione schietta ma non meno traumatica circa la trasformazione di un dualismo di fondo (in senso molto generale quello tra Natura e Cultura) in vera e propria frattura che sembra preludere a una netta presa di posizione, ovvero il pressante sospetto per cui se il nodo filosofico fondamentale - e, di conseguenza, il rovello espressivo, ossia il bivio cinematografico - è quello avvinto al bisogno di comprendere la legittimità se non, addirittura, la sostenibilità stessa dell’idea di un rapporto autentico dell’uomo con il mondo che è chiamato a sperimentare (e, tra l’altro, di gran parte del quale, oggigiorno, è pure artefice), il mondo della tarda modernità, quello, per intendersi, per lo più orbitante attorno a denaro, oggetti e immagini, allora la predetta opzione risulta azzardo sensato solo nel caso in cui la puntata è rivolta all’intimità e non alla collettività (intesa come mera aggregazione di interessi), alla cura e non alla dispersione (tendenza che avvicina Kelly a un’altra personalità poco accomodante dello scenario contemporaneo americano, Debra Granik), alla resistenza dignitosa e non alla realizzazione purchessia, cioè a una prospettiva che da una angolazione marginale riafferma il primato del tempo largo delle passioni (ovviamente non quelle ammannite dalla loro insistente caricatura pubblicitaria) su quello in costante astinenza dopaminica dei calcoli e dell’onnipervasivo qui-e-ora. D’altra parte e per certi aspetti, “Travis” (12’), il suo passo circolare, cadenzato sulla ripetizione in loop della durata di circa un minuto del compianto di una madre che non riesce a capacitarsi della perdita del figlio sullo scenario iracheno, non fa che estremizzare dal punto di vista linguistico lo iato già manifesto in “Then, a year” e il dolore frammisto a ogni contatto umano raccontato in “Ode”, giungendo a dissolverli in una manciata di immagini (forse persino appartenenti al patrimonio amatoriale della famiglia dello scomparso) dilatate ad arte alla consistenza di ammassi di colori che, senza posa, si inseguono e si sovrappongono amalgamandosi o dividendosi, in un impasto mutante talora in linea col brio imprevedibile degli acquerelli di Turner, talora in corrispondenza con i tagli netti di Rothko, a testimoniare come la frattura primaria cui abbiamo accennato riesca a farsi voragine di fronte al conflitto per eccellenza - la guerra - pura negazione che cancella qualunque istanza di comprensione e di visione, fino alla paralisi di una sofferenza che non può essere colmata ma, nutrendosi di scampoli fantasmatici o mnemonici, solo ripetuta nel vuoto.

***

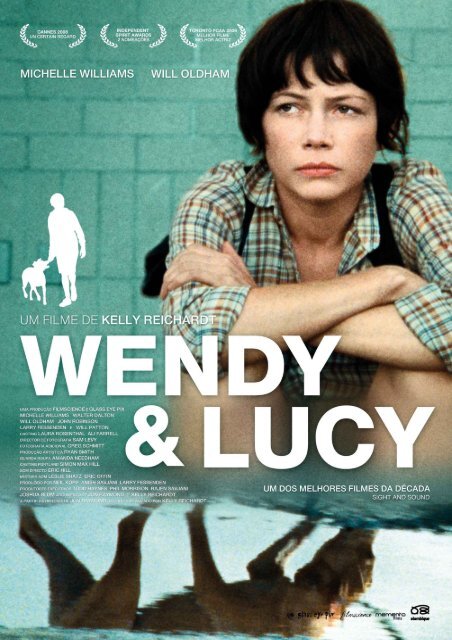

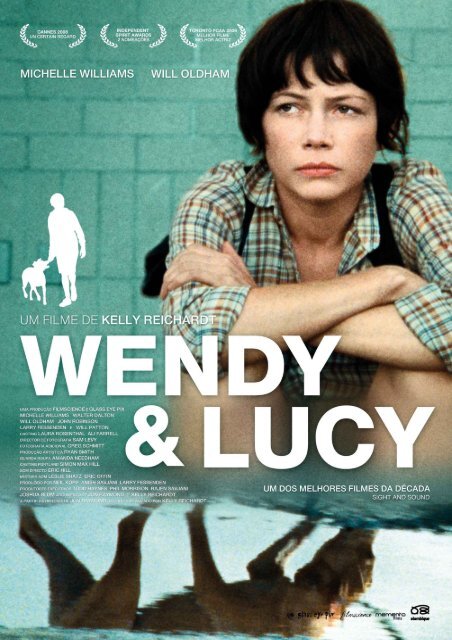

Si sa: la vita, in specie quella professionale, è fatta anche di incontri. Uno di quelli importanti per Kelly Reichardt - e, come vedremo, non il solo - si è materializzato nella persona dello scrittore Jon Raymond, il sodalizio col quale condurrà alla realizzazione di ben quattro film (in elaborazione solitaria o in tandem). Il primo di essi è Old joy (2006), tratto proprio da uno dei racconti di Jon contenuto nella raccolta “Livability”, pre-testo letterario che, tra le altre cose, sancisce lo spostamento convinto del Cinema di Kelly nel Grande Ovest americano o, quantomeno, il suo concentrarsi sulle sollecitazioni esercitate dalle vastità naturali (e relativi silenzi, comunità minuscole, vite chissà quanto a fondo avvinte da un destino di impermeabile ripetizione) sul singolo che sceglie di immergervisi o si trova a subirlo. Nello specifico, ci troviamo in Oregon dove due amici, Mark/London e Kurt/Oldham (per dire gli incontri o i ritorni: Paul Oldham - citato qui come Will - è lo stesso che aveva composto la colonna sonora di “Ode” - vd. - tra l’altro uno in grado di ritagliarsi un posto d’onore nella tradizione della canzone americana con album del livello di “I see a darkness” - 1999 -) si ritrovano e decidono di passare una giornata del fine settimana insieme presso le sorgenti calde (Bagby Hot Springs) delle Cascade Mountains.  Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,

Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,  dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.

dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.

Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,

Entrambi si trovano sul crinale di risoluzioni che non possono più essere rimandate: Mark, discreto e gentile, convive con la fidanzata Tanya/Smith in attesa di un bimbo, ossia sta in procinto di affrontare molteplici e inedite responsabilità. Kurt, barbuto e trasandato, la cui più palese estroversione si nutre di una sottile irrequietezza, traccheggia invece, sostentandola oltremisura, in una specie di nervosa vaghezza poetica tardo-hippy fatta magari di intraprendenti quanto subitanei propositi (uno fra i tanti: cambiare presto appartamento) ma più di tutto di orizzonti ideali che si rincorrono e si elidono con la stessa velocità, di bislacche teorie personali sull’imminente fine dell’universo per un non ben precisato collasso della sua struttura “a goccia”, di più o meno conscia sottovalutazione e rimozione degli ostacoli concreti del quotidiano sorella gemella, quest’ultima, di una molto generica aspirazione a una routine tranquilla e disimpegnata. Riunitisi grazie a una estemporanea telefonata di Kurt, i due tentano di rinverdire la vecchia sintonia riesumando il passato comune - quello di una tutto sommato non lontana giovinezza (Mark e Kurt stanno all’incirca sulla trentina) - elencando, ad esempio, luoghi e persone, le frammentarie notizie che li riguardano, per soffermarsi infine sulla constatazione venata di rimpianto per cui quel periodo è ormai alle loro spalle (“La fine di un’era”, puntualizza con trattenuta solennità Kurt, mentre l’auto su cui stanno viaggiando - quella di Mark - lascia l’ambiente civilizzato - fatto di sparute inurbazioni molecolari, speranzose attività commerciali intervallate da grumi di archeologia industriale - e prende ad addentrarsi nella celebre wilderness). Dopo la sosta per i rifornimenti, durante la quale far sgranchire anche il terzo componente dell’escursione, la cagnetta Lucy (ecco un altro incontro: conosciamo qui la Lucy, compagna di vita di Kelly, che ritroveremo protagonista nel successivo film - “Wendy and Lucy” - e a cui è intitolata l’intera operazione: Lucy is my darling, recitano infatti i titoli di coda, a testimoniare un legame che va al di là di una costante e reciproca frequentazione) e una successiva colazione presso un diner proprio a ridosso della zona selvaggia, Mark e Kurt si inoltrano nel ritmo in apparenza senza ritmo della vegetazione, nella quiete montana rotta solo dal fragore dei corsi d’acqua, sostenuti dagli arpeggi morbidi della musica degli Yo La Tengo, pronti a sostituirsi, nell’istante del passaggio dalla dimensione consuetudinaria degli orari e degli impegni a quella dei tempi espansi delle epifanie imprevedibili del mondo fisico, al contraddittorio del dibattito politico radiofonico sottofondo usuale degli spostamenti di Mark. In questa prima parte - tenendo presente che l’opera dura poco più di un giro di orologio - la Reichardt svolge la consueta presentazione dei personaggi tratteggiando il loro microcosmo di riferimento (quella fascia sociale che approssimativamente potremmo collocare a cavallo tra piccola borghesia e proletariato) per rapidi ma espliciti accenni (la facciata di una villetta, l’arteria di scorrimento che a essa introduce, l’infilata di bassi edifici che delimita il perimetro di un anonimo sobborgo, una chiesetta sullo sfondo blu del cielo oltre la carreggiata di una statale: caratterizzazioni che la fotografia di Peter Sillen restituisce secondo un nitore cromatico di ascendenza hopperiana), contrappuntati qua e là da fuggevoli dettagli allusivi (una indaffarata colonia di formiche nell’erba antistante la veranda di Mark; un uccello in equilibrio su una grondaia; l’interno disordinato del furgone di Kurt, et.) presenti già in “River of grass” e in “Ode”, a ribadire l’attenzione per tutto ciò che scorre al di sopra - o a lato - della presunta normalità concorrendo comunque a stabilirne il tono tanto quanto l’inerzia più evidente e forse proprio in ragione della sua essenza elusiva, di quel po’ di imponderabile che la sua misteriosa capacità di interazione riesce a generare. Lo scopo (in cui riecheggia fatalmente il ritmo della progressione letteraria che ha concorso a definirlo), ancora una volta, è quello di instillare in chi guarda la sensazione di un abbrivio avventuroso, di una svolta intima imminente non contemplata nel piano usuale degli avvenimenti come se ciò bastasse a redimerne il corso, le quali prospettive, nel presente caso, prendono forma mano mano che si compie l’allontanamento dall’ingranaggio delle relazioni/dipendenze sociali ed economiche, dal contingentamento artificioso dei tempi produttivi e si afferma il tentativo di riappropriazione di una parte di sé che quel meccanismo per lo più frustra e non di rado umilia, culminando nell’abbandono all’abbraccio di un paesaggio in grado di parlare con la sola presenza l’arcaica lingua emotiva che la modernità ha relegato nell’ambito dell’inutilizzabile o del pittoresco. Si opera così, per mera contrapposizione - a dire senza espliciti artifici retorici - il palese ribaltamento di uno dei topoi tipici dell’immaginario americano, appunto quello della wilderness, quasi del tutto cristallizzato in un formula - questa sì retorica - che la vuole antagonista dell’eroe di turno, chiamato a calibrare su di essa le proprie pretese caratteriali (prestanza fisica, coraggio, autostima, et.). In “Old joy” accade cioè l’esatto inverso: posta in maniera implicita l’irriducibilità primaria del mondo inteso come ecosistema senziente (sia Mark che Kurt non manifestano una visione idealizzata della Natura: contemplano le distese più o meno incontaminate con l’occhio di chi ne ha già soppesato l’incidenza residuale sul grande scacchiere della messa-a-frutto planetaria. Kurt, addirittura, arriva a stabilire una pacifica equivalenza tra le città oramai sempre più “simili a foreste” potendo, persino loro, contare su una certa disponibilità di verde addomesticato, e le foreste propriamente dette che, di quelle città, spesso sono le comode discariche), esso diventa per un breve intermezzo la premessa per ragionare su un ipotetico affrancamento dalle categorie convenzionali del vivere associato indipendentemente dai retaggi e dalle inclinazioni personali. In altre parole: l’approdo, sottile paradosso, pare essere semplicemente quello di perdersi in una misura sensoriale e psicologica che sempre risuona di un indistinto ma innegabile altrove, presupposto tra l’altro, allo stato dei fatti, quasi da riscoprire per intero, vista la sua inattualità e la scarsa prossimità con cui si è educati a maneggiarlo (non a caso i due, complice l’irresolutezza di Kurt, smarriscono la strada e trascorrono una notte in tenda, prolungando di fatto la permanenza all’aperto). Ovvero - suggerisce la Reichardt - non c’è nulla da dimostrare, niente da capire o da spiegare per accedere a quella gioia antica, sorta di miracolo materiale, che altro non è che l’incanto della gioventù, dell’amicizia e della spensieratezza,  dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.

dell’accordo immediato tra esistenza e la sua proiezione metaforica, se non la disponibilità a concederle lo spazio sentimentale per manifestarsi. Risulta conseguente, allora, leggere la permanenza alle Bagby Hot Springs, che chiude la parentesi agreste di Mark e Kurt e introduce al finale, come un vero e proprio rituale pagano di purificazione, grado zero di epifania lustrale consumata per il tramite di vasche ricavate da tronchi di albero intagliato all’interno delle quali viene convogliata l’acqua calda delle sorgenti e per lo svolgimento delle cui stazioni il tempo rallenta (gli unici rumori percepibili sono quelli provenienti dal bosco e dal primitivo sistema idraulico) - e così il passo delle inquadrature, sempre più ravvicinate, furtive quasi, a scandire i frammenti e gli stupori di un giorno irripetibile - includendo anche l’eventuale risolversi di una componente omoerotica che i protagonisti hanno fin lì dissimulato nell’avvicendarsi svagato del loro fraseggio (quanto nella cameratesca indifferenza per le rispettive nudità - peraltro, queste, ma è solo una curiosità riportata pure nei crediti, bandite in quell’area per legge -) ma che il massaggio non richiesto di Kurt sulle spalle di Mark ancora immerso pare perlomeno non negare. Come che sia, l’incantesimo non si rompe: viene preservato dalla Reichardt nella geometria essenziale del visibile, composto e protetto, per così dire, dalla tranquillità innaturale del luogo e dal verde perentorio della foresta, insieme fondamentalmente estraneo all’altra ritualità, quella che, assieme alla notte incipiente, avvolge sull’epilogo i traffici finalizzati ma insidiosi della febbrile attività urbana in cui, appena dopo essere stato ricondotto a casa, Kurt si immerge in un soprassalto di desiderio che però, sullo sfondo di luci diventate fredde, opache e invadenti, sa di abbandono e di solitudine.***