lunedì 31 agosto 2020

venerdì 21 agosto 2020

giovedì 20 agosto 2020

Looking for Alaska. O dell’ultima età inquieta

06:48

No comments

di Alessandro D'Orazio

ideazione: Josh Schwartz

con: Kristine Frøseth, Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee, Sofia Vassilieva, Landry Bender, Timothy Simons, Ron Cephas Jones, Uriah Shelton

- USA 2019 -

miniserie, ep. I/VIII

durata media: 53’ ca./ep.

Don't go, what's so great about there ?

It's all damn tunnels, newspapers and skin

And meanwhile, you know

I'll be here and you there

with crackheads and assassins and burn victims

and millionaires' sons

— The for carnation —

I

La ragione inconfessabile per la quale si è sempre ricamato attorno all’adolescenza nei modi utili a suggerire una leggendaria aurea aetas risiede nel fatto che chi ne parla l’ha passata da un pezzo - e nemmeno tanto bene, a giudicare dall’aspetto ultimo assunto dalla rispettiva faccia - Ma soprattutto si basa sulla tesi che essa, di per sé, debba essere ricondotta a un periodo per lo più contraddistinto da pensieri eversivi e sottintesi atteggiamenti antagonisti, nemmeno il mondo non fosse poi costituito per una notevole sua parte da quella che J.K.Toole aveva classificato come a confederacy of dunces (un branco di idioti), logica e degna filiazione di legioni di altrettali post-puberi: cretini, ipocriti, profittatori, vili, leccapiedi, et. Un minimo di precauzione, quindi, indurrebbe a tenere a mente l’inconveniente per cui neanche l’adolescenza sfugge a uno dei meccanismi tipici dell’apprendimento e dell’esperienza, quello incline all’equivoco di una rappresentazio-ne idealizzata, legittimamente nostalgica e/o consolatoria, magari, nondimeno falsa quanto pure, oggi come oggi, tenuta in circolo e vezzeggiata da una industria (nel caso, culturale, ohibò) che ha fatto dell’età verde un’esca per tutte le stagioni, ossia il solito im-broglio un tanto al chilo. In realtà, la prima giovinezza rappresenta l’istante in cui una coscienza in formazione si imbatte con l’evidenza che fa coincidere la-scoperta-del-mondo con l’epifania della sua finitezza e della sua gratuità, al di sopra della quale si erge - silenzioso, monumentale e trionfante - l’unico mistero degno di questo nome, quello della Morte, con annessa rassegnazione alla sostanziale inscalfibilità del Male. Proprio su questa direttrice eminentemente letteraria, costruita cioè a partire da un campione umano ele-vato a epitome di una condizione e in via ulteriore irrobustita dal suo effettivo calco romanzesco impressole a suo tempo (2005) da un esordiente alla scrittura come John Green (autore di altri due testi presto trasferiti sul grande schermo, “Colpa delle stelle”/”The fault in our stars”, nel 2014 e “Città di carta”/”Paper towns”, nel 2015), quantunque con un tenore che - per la temporanea rassicurazione di chi guarda - alterna, ai predetti nuclei tragici, commedia e dramma, momenti di riflessione e parentesi romantiche, scazzi a oro-logeria e improvvise euforie, si sviluppa un lavoro come “Looking for Alaska”, miniserie in otto episodi (proposta da Hulu, gruppo Disney/NBC Universal in collaborazione con la Paramount Pictures, dopo traversie produttive, traccheggi e rinvii protrattisi sin dall’uscita del libro) centrata sulle vicissitudini di un pugno di liceali accomunati oltreché da uno status sociale e familiare omogeneo - la piccola borghesia provinciale e il proleta-riato più o meno disfunzionale - da una spiccata sensibilità unita a una non comune per quanto acerba ma tenace diffidenza di classe.

La ragione inconfessabile per la quale si è sempre ricamato attorno all’adolescenza nei modi utili a suggerire una leggendaria aurea aetas risiede nel fatto che chi ne parla l’ha passata da un pezzo - e nemmeno tanto bene, a giudicare dall’aspetto ultimo assunto dalla rispettiva faccia - Ma soprattutto si basa sulla tesi che essa, di per sé, debba essere ricondotta a un periodo per lo più contraddistinto da pensieri eversivi e sottintesi atteggiamenti antagonisti, nemmeno il mondo non fosse poi costituito per una notevole sua parte da quella che J.K.Toole aveva classificato come a confederacy of dunces (un branco di idioti), logica e degna filiazione di legioni di altrettali post-puberi: cretini, ipocriti, profittatori, vili, leccapiedi, et. Un minimo di precauzione, quindi, indurrebbe a tenere a mente l’inconveniente per cui neanche l’adolescenza sfugge a uno dei meccanismi tipici dell’apprendimento e dell’esperienza, quello incline all’equivoco di una rappresentazio-ne idealizzata, legittimamente nostalgica e/o consolatoria, magari, nondimeno falsa quanto pure, oggi come oggi, tenuta in circolo e vezzeggiata da una industria (nel caso, culturale, ohibò) che ha fatto dell’età verde un’esca per tutte le stagioni, ossia il solito im-broglio un tanto al chilo. In realtà, la prima giovinezza rappresenta l’istante in cui una coscienza in formazione si imbatte con l’evidenza che fa coincidere la-scoperta-del-mondo con l’epifania della sua finitezza e della sua gratuità, al di sopra della quale si erge - silenzioso, monumentale e trionfante - l’unico mistero degno di questo nome, quello della Morte, con annessa rassegnazione alla sostanziale inscalfibilità del Male. Proprio su questa direttrice eminentemente letteraria, costruita cioè a partire da un campione umano ele-vato a epitome di una condizione e in via ulteriore irrobustita dal suo effettivo calco romanzesco impressole a suo tempo (2005) da un esordiente alla scrittura come John Green (autore di altri due testi presto trasferiti sul grande schermo, “Colpa delle stelle”/”The fault in our stars”, nel 2014 e “Città di carta”/”Paper towns”, nel 2015), quantunque con un tenore che - per la temporanea rassicurazione di chi guarda - alterna, ai predetti nuclei tragici, commedia e dramma, momenti di riflessione e parentesi romantiche, scazzi a oro-logeria e improvvise euforie, si sviluppa un lavoro come “Looking for Alaska”, miniserie in otto episodi (proposta da Hulu, gruppo Disney/NBC Universal in collaborazione con la Paramount Pictures, dopo traversie produttive, traccheggi e rinvii protrattisi sin dall’uscita del libro) centrata sulle vicissitudini di un pugno di liceali accomunati oltreché da uno status sociale e familiare omogeneo - la piccola borghesia provinciale e il proleta-riato più o meno disfunzionale - da una spiccata sensibilità unita a una non comune per quanto acerba ma tenace diffidenza di classe.

II

L’anno scolastico 2005-2006 per Miles Halter/Plummer - in seguito detto Pudge, adattato come Pancho, in scherzosa antifrasi rispetto alla sua indubbia magrezza - tipo quieto e giudizioso, amante delle biografie e delle ultime parole dei nomi illustri (Oscar Wilde, prima di morire: “O se ne va questa carta da parati o me ne vado io !”), come in cerca del rabelaisiano grande forse a dar risposta a domande che forse risposta non hanno (“Le domande migliori non hanno risposta”, osserva il Prof. Hyde/Cephas Jones. “Ed è proprio per questo che vale la pena farle”), si presenta sotto le duplici e provocatoriamente ossi-moriche fogge della conservazione nel rinnovamento: l’una attiene alla decisione di tra-sferirsi presso la Culver Creek Academy in Alabama da Orlando (Fl) in cui risiede al se-guito di genitori spesso sorridenti ma di sollecitudine apprensiva, una metà dei quali, quella incarnata dal padre, ancora si trastulla con la propria antica militanza presso il medesimo istituto rievocando la partecipazione al “più riuscito scherzo che questa scuola ricordi”; l’altro, saldato alla prima, corre sottopelle tipo scossa al tempo piacevole e irritante a ingigantire una voglia di emancipazione ormai non più procrastinabile, fervore concorde allo schiudersi di ipotetici orizzonti inediti. Se, come sostengono gli stessi americani, che non sanno niente ma dissimulano egregiamente - a colpi di mode, tormentoni, etichette, et. - gli amici sono la famiglia che ti scegli, per Miles, una volta arrivato a destinazione e scollatosi a forza dalle residue premure parentali, il dilemma nemmeno si pone, gestito com’è dal caso (ogni studente, secondo regola, divide un alloggio con un pari età o con un senior dello stesso sesso), il quale, per una volta, si mostra però non solo conciliante ma addirittura foriero di grandi trasformazioni, arrivando a rimescolargli l’esistenza da cima a fondo. In primis, infatti, gli affianca come compagno di stanza il vulcanico Chip Martin/Love, logorroico passivo-aggressivo, complessato per via della bassa statura, nonché di cervello fino e sentenziosa ilarità, soprannominato Colonnello per via della indiscussa sua maestria nell’escogitare macchinazioni di varia contundenza da scaricare ad-dosso ai novelli avversari ricchi, privilegiati e stronzi, indicati con disprezzo come i settimana breve (dati gli agi che consentono loro di mollare libri e quaderni per il weekend e tornarsene alle accoglienti magioni avite). A latere, aggiunge al quadro il di chiara origine asiatica Takumi Hikohito/Lee, silenzioso braccio destro del Colonnello, a prima vista di-stante e sarcastico, esperto di informatica e videogame quanto preziosa calamita di informazioni a spasso per il campus. Infine, tanto per non esimersi dall’assestare almeno un colpo di grazia a circostanza, il già citato caso gli para davanti Alaska Young/Frøseth, che definire bellissima è riduttivo e fuorviante (nella quiete esteriore, la sua naturalezza è affine a quella delle ragazze immortalate da Degas), essendo lei una di quelle creature di cui si ha il bisogno di pensare che da qualche parte esista davvero, vale a dire un concentrato assortito ma di complicata digeribilità di una miriade di controsensi stimolanti epperò problematici: entusiasta e amareggiata, spregiudicata e materna, ciclotimica e oblomovia-na, gatta e iena, esotica e triviale, convenzionale e fosforescente, partecipe e manipolatrice, paladina dei diritti femminili come avida collezionista di edizioni economiche recuperate in giro per bancarelle allo scopo di mettere in piedi, prima o poi, una personalissima Biblioteca della Vita. Insomma: proprio ciò che ci vuole (e il suo patronimico, derivante, per il nome proprio, da un lemma aleutino che indica ciò contro cui si frange il mare, così com’è già suona analogo al classico avviso ai naviganti, mentre il cognome pare invece alludere senza infingimenti all’intenzione di riassumere per intero una comune stagione della vita) per fare a tocchetti l’angusto e indifeso microcosmo di una combriccola di sedici-diciassettenni che a malapena ha cominciato a menarselo con regolarità e un qual diletto, in accordo alla fantasia che galoppa spedita verso le muliebri prelibatezze con l’impazienza al seguito. Ciò non fosse a ogni modo sufficiente a disorientare un cuore ingenuo come Miles, ci pensa, da un lato, la rivalità sempre più serrata che divide i figli dei pezzi grossi dalla genìa, giocoforza impulsiva e insofferente, di coloro che la società-più-libera-di-sempre, il celebrato God’s country, prima ignora e di cui poi, prassi insegna, sovente fa volentieri a meno; in mezzo, l’irruzione sulla scena della di ascendenza slava, bionda e dolce, Lara/Vassilieva, contraltare tranquillo e in superficie più malleabile del fulmicotone-Alaska; e, dall’altro - uno dei punti di forza dell’intera operazione - la collo-cazione en plein air della Culver Creek Academy all’interno di una zona boschiva con tanto di bungalow adibiti a dorm, aule simil giardino d’inverno e incantevole laghetto presidiato da un cigno malmostoso, che accompagna, accarezzandola, l’intera storia entro una dimensione al contempo idilliaca e malinconica, sospesa e presaga (si pensi alle penombre invitanti, agli itinerari furtivi possibili, alle tregue fuori dal tempo), i cui afflati idealisti, le passioni sfrontate o fraintese - a dire spesso non corrisposte - i precoci disinganni e gli atroci imprevisti via via assumono la consistenza struggente del tramonto delle illusioni e del prevalere di quel cauto fatalismo che il cosiddetto buon senso, come colui che non po-tendo più dare il cattivo esempio si mette a dispensare lungimiranti consigli, suggerisce essere l’unico antidoto all’oltraggio di diventare grandi.

III

III

La riproduzione serializzata (leggi: industriale) del mondo latamente chiamato teen dovuta, come accennato, all’intendimento del Mercato di passare infine all’incasso dopo lustri spesi ad ammaestrare schiere di giovani all’obbedienza quasi inconscia delle sue schematiche ma ferree leggi, ha nei tempi recenti subito una decisa torsione per cause riconducibili sia alla cronica saturazione di idee e suggestioni sia, e non secondariamente, per un impercettibile ma progressivo slittamento generazionale che a partire dagli albori del nuovo millennio (con i suoi prodromi retrodatabili, volendo, di un decennio abbondante) ha preso a produrre in una non trascurabile percentuale dei ragazzi cresciuti nell’agonia della tarda modernità, assieme alle più prevedibili derive controproducenti e/o vittimistiche (difficilmente evitabili, tutto sommato, in soggetti mitridatizzati al ripetersi dei fallimenti), un moto esteso di meditato fastidio, di astio controllato sebbene non di rado autolesionista, comunque di convinta repulsione, silenziosa ma determinata, di quell’immagine artatamente pacificata nel consumo che l’intera retorica pubblicitaria planetaria aveva cucito loro addosso. Si è assistito, in altre parole, per un verso e per esempio, al rifiorire di un sentire più ricettivo, quanto non necessariamente zavorrato da retaggi ideologici, nei confronti della catastrofe ambientale, sempre lì per porre fine d’imperio ai balletti attendisti e ai negazionismi interessati, esito in apparenza scontato di fronte al trito rimpallo delle responsabilità che si trascina inconcludente nel dibattito pubblico da decenni. Per l’altro, in un ambito più intimo, via via è stato concesso maggiore spazio (o, all’inverso ma il risultato è lo stesso, non si è stati più in grado di arginarne l’avanzamento o, ancora, non si è riusciti a prevederlo, circostanza che in un sistema impegnato un giorno sì e l’altro pure a raffigurare e vendere sé stesso come l’apice della capacità raziocinante, ossia anticipatrice, è un succoso paradosso) a una istanza che alla pretesa di supremazia dell’aberrazione post-darwiniana circa lo strapotere delle prerogative di un teorico più forte, meglio adattato (e chissà se, invece, a rifletterci, solo il più conformista, il più obbediente), ha opposto una linea di comportamento di sicuro tortuosa ma diversamente feconda, disposta al dialogo e all’ascolto dal momento che, in un mondo sempre più percepito come carente di prospettive decorose e praticabili, lo slancio da riscoprire e da assecondare al fine di attribuire uno straccio di valore alla propria avventura (fardello pesante e peculiare di Alaska, tra l’altro, la quale, sulla scorta delle considerazioni indotte da uno dei suoi romanzi preferiti, “Il generale nel suo labirinto”, di Marquez, non fa che domandarsi quale sia il punto di equilibrio, ammesso che esista, tra la brama di vita e l’impulso di morte: “Come farò a uscire da questo labirinto di sofferenza ?”, si chiede, scura in volto), sembra essere rimasto quello dell’autenticità, della sincerità come liminale forma di saggezza nell’unanime afflizione che sostanzia la vicenda umana, dell’amicizia pura al di là della genetica e delle etnie, stretto in un serrato braccio di ferro con una istintiva forma di circospezione, quella che dubita di fronte a princìpi più forti della propria indole, anche a costo della completa emarginazione (per restare a noi: Miles è sì goffo, irrisolto ma è leale. Arriva a dire: “I miei amici sono tutto per me”. Più di ogni altra cosa, non mente. Quando ciò accade, la venialità del suo atto non gli ostacola la risoluzione di pagarne le implicazioni di persona). Tale forma di consapevolezza, che potremmo chiamare estrema, nel senso di collocata un niente al di qua di una ennesima frantumazione dell’Io, ha preso così a riverberarsi nel ritratto costantemente in fieri del mondo adolescenziale trascinandone di conserva il baricentro, grazie a una sorta di inerzia irresistibile, verso forme narrative e visuali che non solo - ed è ovvio - ne hanno adeguato ai tempi condotte, gerghi e antipatie ma, mano mano, ne hanno rimodellato il paesaggio psicologi-co e spirituale fino a collocarne lo stato d’animo prevalente in un territorio disadorno ed enigmatico entro il quale, sull’irrequietezza di fondo tipica dell’anagrafe dei suoi protagonisti, si è andata depositando una fredda inquietudine senza nome, l’oscura ombra gemella di una sciagura perennemente incombente sui destini collettivi che, da un lato, ne ha acuito l’attitudine a decifrare i segni di cui quella sciagura è matrice, con implicito irrigidimento nei confronti delle chimere palliative adottate dalle varie propagande per disinnescarne il potenziale destabilizzante; dall’altro, ha vieppiù esaltato la già esistente propensione alla lettura umorale e disillusa dell’attuale transizione politica-economica-sociale, volgendola nella reazione difensiva dell’introspezione spietata e del ripiegamento intransigente (vedi, ad esempio, gli svariati punti di contatto con la claustrofilia degli hikikomori la quale a sua volta, per taluni aspetti, sembra l’approdo naturale della sotterranea ma ramificata diffusione dei sintomi legati alla ADHD-Disturbo da deficit di attenzione/iperattività).

IV

IV

Narrato a ritroso attorno a momenti disparati antecedenti il distacco tra Alaska e i piccoli universi concentrici che pian piano aveva concorso a originare e su cui successivamente si era applicata, ecco che “Looking…” tende già a proporsi, alla luce di quanto finora emerso, come uno degli esperimenti più efficaci per valutare la tenuta e l’aderenza al quotidiano di approcci comportamentali ed esistenziali che percorrono dall’interno - elusivi e contraddittori, dati i tempi - la sfera preadulta, fornendo indizi utili al riconoscimento di una, per non poche sfumature, inedita variante di sapiens giovane delegata suo malgrado a vivere e a esprimersi agli inizi di una nuova fase storica e al volgere di una parabola sociale, quella moderna. In tal senso, risulta persino pregnante, a questo punto, sottolineare che Alaska e compagni sono senza dubbio beffardi, irriverenti, talvolta irresponsabili (omettendo, qui e di proposito, perché meriterebbe una trattazione a parte, la materia oscura costituita dalla sempre più corposa rappresentanza di adolescenti intrappolati in quel-lo che un affabulatore audace come Ellis anni fa avrebbe riassunto, almeno per ciò che at-tiene una crème indolente e bieca, nel termine nichilismo glamour - strafottenza rimorchio primo della sicurezza economica; irrisoria facilità di accesso alle droghe; sesso talora per-verso e desensibilizzato; trasporto umano e compassione, di conseguenza, tendenzial-mente inesistenti - ma che adesso, in modo molto più prosaico e su un ordine di grandez-za assai più ampio e composito, ha assunto le fattezze del muto sgomento, dell’ignoranza incattivita, dell’efferatezza incurante, tipo quella all’opera nell’estone “Klass”, di Ilmar Raag, del 2007, paradigma consono non foss’altro per ribadire come un certo tipo di nulli-smo torpido - vessatorio, irriflessivo, compiaciuto - così a suo agio nel pingue ed esausto organismo occidentale, oggigiorno funzioni, quasi senza attrito, a ogni latitudine e in ogni contesto), ma - si diceva - sono pure arguti, curiosi, educati (ci si scusa, di quando in quando, per aver usato un linguaggio scurrile; di preferenza si da del lei agli adulti). E riservati, coinvolti dallo studio (la scuola non è considerata, come cliché vuole, una noiosa perdita di tempo). Ancora: la lettura per loro è sacra, oltreché formativa. Si citano scrittori e poeti (con tutti i limiti del caso - si capisce - ma pure con qualche sorpresa) perché li si è letti sul serio. Si scambiano idee sul Cinema e si organizzano visioni collettive di film (ci rientra, per sovrappiù, anche la fuggevole sbirciata a un porno a mo’ di monito ironico riguardo la riduzione dell’atto sessuale da intermezzo piacevole e coinvolgente a vacuo sforzo meccanico se compiuto senza un briciolo di passione vera). Soprattutto questi qua-si ragazzini non sono - o sono sempre meno - arrivisti (non si parla pressoché mai di denaro, nella serie, se non per sottolinearne la palese oscenità circa la sua preoccupante mancanza da un versante della barricata sociale e la sua esagerata disponibilità dall’altro, pur provenendo quasi tutti i componenti della banda da cerchie in cui il denaro circola poco o affatto); forzati dei feticci digitali (Alaska e gli altri non possiedono un cellulare e si mettono davanti a un computer solo lo stretto necessario per assolvere agli obblighi didattici, per ricerche estemporanee o confezionare scherzi all’odiata controparte benestante); ridicoli spaccamontagne, sotto sotto smidollati e fasulli. Condividendo l’opportunità di avere accesso a una istituzione educativa prestigiosa per il tramite di una borsa di studio e non per scorciatoie di censo, riluttano a fiuto alla seduzione esercitata dal potere, arrivando a boicottarlo (il causato naufragio della annuale Festa delle debuttanti è un piccolo gioiello di perfido revanscismo dal basso), o, finanche, a manipolarne l’ansia giustizialista nei modi di un compromesso dal punto di vista etico discutibile ma dettato da un pressante stato di necessità (Alaska condanna all’espulsione i rampolli di due fa-miglie in vista meritandosi l’appellativo di rat - reso come talpa - onta massima per un allievo della Culver, per mero spirito di autoconservazione, contromossa quasi isterica a fronte dello spauracchio di dover tornare con la coda tra le gambe, qualora al dunque non si fosse mostrata collaborativa con l’Autorità simboleggiata dal supervisore Starnes/Simons, detto l’Aquila, a rimestare nel penoso inferno di ciò che resta della sua famiglia). Chiaro: si potrà obiettare che, con ogni probabilità, la figura appena sbozzata somi-glia, per la vistosa mancanza di quei profili trasgressivi o ribellisti da sempre ascritti all’età in oggetto (anche se Alaska e soci ci danno dentro con la bottiglia e col tabacco - Alaska, tra il serio e il faceto, fissando Miles di sottecchi, gli confida: “Voi fumate per piacere. Io per morire” - e non disdegnano affatto il sesso, pur maneggiandolo con perizia e spregiudicatezza compatibili ai relativi vissuti), alla fisionomia di una schiatta di futuri perdenti o, quantomeno, di decorativi e un po’ tristi liberi pensatori, senza difficoltà inghiottiti e con la stessa velocità evacuati dalla sciatteria e dal cinismo dominanti. Nulla può escluderlo. E’ anche vero, però, soprattutto se si getta uno sguardo equanime sul livello corrente dell’aspirazione alla conoscenza e sullo stato del comune senso morale, che difficilmente uno di questi esclusi dal grande gioco dell’affermazione individuale non sarà, fatti salvi passi falsi e inevitabili incoerenze, una persona dagli occhi aperti, esigente a partire da sé stessa, disponibile e - perché no ?, come si augura da sempre un altro scrittore a stelle e strisce, George Saunders, che di sapiens confusi se ne intende - gentile. A stringere: un essere umano migliore (per inciso, uno dei precetti somministrato ad nauseam dal Captain Fantastic/Mortensen alla sua prole di geniali spostati)..

V

V

Come che sia, al di là delle valutazioni di merito che ognuno, in base al proprio discerni-mento e alle proprie inclinazioni, può formulare, resta comunque assodato, provando di nuovo a ragionare sulle trasformazioni che hanno qualificato il Cinema adolescente nella contemporaneità, come quella sottile linea di continuità che aveva tenuto in tensione - con tutte le ambiguità e le spinte centrifughe connaturate a un genere narrativo proclive, all’interno di una certa ripetitività poggiata sui tormenti della crescita, sul binomio accettazione/discriminazione, a improvvisi scarti tra l’horror, il grottesco, il surreale, la fiaba, il sogno, et. - a partire (le opere seguenti hanno solo il valore di esempio tra i tanti possibili allo scopo di fissare riferimenti di immediata riconoscibilità) dai rancori divenuti epidermici per frustrazioni troppo a lungo represse descritti in un lavoro dimostratosi seminale come “Breakfast Club”/id. di Hughes (1985), l’anarchismo dissacratorio ma ac-corto di Ferris Bueller, in “Una pazza giornata di vacanza”/“Ferris Bueller’s day off”, sempre di Hughes (1986), con, per dire, la furia livellatrice del JD in “Schegge di follia”/“Heathers” di Lehmann (1988), abbia preso, uno strappo via l’altro, a logorarsi già dal debutto alla regia di Stiller sollecitato dalle fenomenologie premurose quanto acide orecchiate dalle pagine di Douglas Coupland dedicate alla allora generazione X, in “Giovani, carini e disoccupati”/“Reality bites” (1994), per spezzarsi - una volta tra le innumerevoli - nel rigetto disgustato e battagliero scagliato contro la prima giovinezza come pa-rentesi beata, in “Fuga dalla scuola media”/“Welcome to the dollhouse” (1995), di Solondz (a cui quasi si sovrappongono, circa un quarto di secolo dopo, angustie omologhe conformate agli imperativi della Rete, in “Eight grade”/id. - 2018 - di Burnham), giù, fino alla devastazione atona e glaciale dell’”Elephant”/id., di van Sant, del 2003 (a cui, tanto per continuare con le corrispondenze, il summenzionato “Klass” deve, derivativamente, l’impianto di base, ma da cui si discosta per il passo uniforme cadenzato sull’accanimento nel dileggio e il pascersi esaltato dei suoi carnefici nella crudeltà), poi replicata secondo gli spessori insondabili di una apatia se possibile ancor più disperante nel successivo “Dark night”/id., di Sutton (2016). Si apre, cioè - e si testimonia film dopo film, con buona approssimazione a partire dalla metà degli anni Novanta dell’altro secolo - un’ampia ferita in quell’equilibrio fondamentale ma fragile che tiene in contatto il mondo inteso come proiezione e investimento delle energie del singolo in vista di un traguardo massimo raggiungibile, a dire la un po’ altisonante pienezza dell’esperienza, e la fiducia che esso dovrebbe ispirare in relazione alle occasioni rese disponibili per concretizzare quel traguardo. La cornice speculativa ed empirica di riferimento divenuta prevalente su cui tale equilibrio avrebbe dovuto insistere, contrariamente (o, forse, proprio in scia a quel succitato, subdolo fraintendimento sulla prevedibilità risoltosi alla fine nel più risaputo degli azzardi scappati di mano) alle sorti-e-progressive che ne magnificavano a ogni piè sospinto la composizione degli inciampi in un futuro mirifico sempre sul punto di realizzarsi, si è rivelata essere né più né meno che il continente onnicomprensivo, impietoso e insapore del materialismo (ossia degli oggetti, quindi delle merci); dell’accumulazione (ovvero, prima di tut-to, del denaro, al tempo stesso mezzo per venire in possesso degli oggetti/merce e scopo, visto che l’enormità della sua presenza si è scoperta tale da proporsi come premessa necessaria e universale per stabilire se e in che misura produrre e consentire l’accesso agli oggetti/merce); dell’indifferenza (nel senso di una disturbante equivalenza tra la merce e l’uomo), al centro del quale l’essere umano medio e, più ancora, la sua versione giovane, non solo stenta a ritrovarsi ma, nella solitudine asettica, a suo modo perfetta, di un mecca-nismo basato su opzioni di esclusivo stampo quantitativo, si sente abbandonato, tradito, deriso. Da qui lo scetticismo, l’avvilimento ma anche il malanimo e la rabbia che, in particolare, su caratteri presi dai tentativi mai pacifici finalizzati a riporre in qualche modo il proprio affidamento nella vita, non possono che indurre contraccolpi immediatamente distruttivi oppure orientati alla preservazione ma attraverso contegni fatalisti e consuetudini conservative: passività, allora, auto-esclusione, disamore, variegate forme di sado-masochismo.

VI

VI

La tendenza appena descritta si sviscera e si precisa a partire dagli anni Dieci del nuovo millennio (ricordiamolo: entità cronologica apparecchiata e reclamizzata come il Futuro stesso, ovverosia il luogo del corpo e della mente verso cui dovrebbero confluire tutte le speranze votate alla realizzazione delle utopie riconducibili all’umanità come specie. Per rendersene conto, basta dare una scorsa anche sommaria al taglio e al tono impresso dalle grandi multinazionali di ogni settore economico alle loro campagne pubblicitarie a ridosso del miliare giro di boa), in cui questo trasporto verso il mondo precocemente abortito ma da lui nonostante tutto altrettanto allettato; questa eccitabilità oltremodo snervata quanto ansiosa di aggrapparsi a un appiglio non solo solido ma denso di stimoli e di significati (la patologica dipendenza da Internet di molti adolescenti di tutte le estrazioni in numerosi e autorevoli consessi lamentata, se letta, capovolgendo assunti e conclusioni alla luce di un vaglio che non esclude a priori in quella compulsione la presenza di una caotica, a tratti disperata, ricerca di senso, fornirebbe spunti tutt’altro che banali), assume nella ricostruzione cinematografica le sembianze di una vera e propria rivoluzione interiore, in uno scambio che appare più febbrile e quindi dai contorni più labili tra la presunta normalità che ispira il gesto artistico e l’estro immaginativo che arriva a rimodellare il qui e ora. Messe in scena improntate a uno scabro realismo, alla registrazione di una ordinarietà al limite del dimesso o, per contrasto, prodighe di ridondanze e cromatismi così artificiosi da far pensare più a proiezioni della nevrosi che del desiderio (per misurare lo stato dell’arte di quest’ultimo, in specie di quello femminile, possono tornare utili gli ac-centi da commedia amara che ne svela i tratti allucinatori, di un’altra serie, “I love Dick”, di Sarah Gubbins e Joey Soloway, dall’omonimo romanzo di Chris Kraus (2017); luoghi poco confortevoli ma comunque eletti a zona franca lontana dal rumore della corsa-dei-topi, dalla frenesia cieca della produzione, dalla sedicente assennatezza e dall’orgoglio ingannevole della vita pratica; momenti spiccioli di conforto tratti solo dalla prossimità di indomabili timidezze; brani musicali mandati a memoria e condivisi come una rivincita (anche “Looking…” vanta la sua brava colonna sonora a cavallo dei generi: The White Stripes, The Strokes, Beck, Black Rebel Motorcycke Club, Bill Withers, Wolf Parade, Mo-dest Mouse, Coldplay, The Hives, Jet, The Darkness, et.); scampoli di attività sportive pra-ticati unicamente per dilatare l’impressione per cui con la solitudine si può anche flirtare; scoraggiamenti talmente vasti da volgersi a volte in una stramba esaltazione, parlano una sola lingua, quella di un vitalismo sconcertato da una dicotomia avvertita come insanabile, oscillante tra un rumore di fondo sintonizzato senza tregua sulla promessa di infinite possibilità a portata di mano, solo da cogliere, e lo stridore dei giorni impassibile nel riaffermarne la fondamentale inconsistenza. Diventa complicato altrimenti cogliere l’esatta valenza, il misto di incertezza e aspettazione, sfiducia e imprevedibili aperture di credito, che anima - tornando a proporre degli esempi anche di non immediata riconducibilità alla galassia teen ma rivelatori per le tipologie di adolescenti in essi tratteggiate - l’ironia ta-gliente e il piglio caustico delle protagoniste di “Ghost world”/id., di Zwigoff (2001); l’atonia arresa del cuore di Alex che, per una sua sibillina oltranza, si allinea all’opacità indistruttibile del mondo, in “Paranoid Park”/id., ancora di van Sant (2007); lo sforzo compiuto da Nick e Norah di conoscersi - e di amarsi - oltre gli steccati imposti dalla popolarità e dalla appartenenza a comitive impermeabili le une alle altre, nell’omonimo film di Sollett (2008); la tenerezza e l’abbandono colti un istante prima della loro dissoluzione, in “L’amore che resta”/“Restless” (2011), sempre di van Sant. O anche l’amicizia inattesa tra quasi coetanei come prontuario per una educazione lucida alle amarezze che verranno, in “Noi siamo infinito”/“The perks of being a wallflower”, di Chbosky (2012); il coraggio di non arrendersi alla livorosa ottusità spacciata per reputazione in ossequio a un antico lignaggio, in “Beautiful creatures”/id., di La Gravanese (2013); la convinzione avvilita di abbracciare la disgrazia del proprio andazzo randagio, immutabile e umiliante, ma in fondo corteggiato, in “Heaven knows what”/id., dei Safdie (2014). Come pure il tentativo di rimuovere l’angoscia e i suoi fantasmi da quello spaccato sinistro che è la monotonia suburbana, in “It follows”/id. di Mitchell (2014); la forza di recidere i legami affettivi allo scopo di darsi una speranza per il domani, in “Senza lasciare traccia”/“Leave no trace”, della Granik (2018) o, di contro, di tenerli saldi, costi quel che costi, in “Light of my li-fe”/id. di C.Affleck (2019). Ecco che si fa un po’ più chiara, allora, anche la tanto esecrata condotta sdegnosa e rinunciataria, addebitata senza far troppe distinzioni agli adolescenti in quanto tali da un mondo adulto la cui crescente distrazione nei loro confronti - pateticamente intossicata da dosi di concessioni a tutto campo, da un lato, e sbrigativi e isterici richiami all’ordine, dall’altro (per non parlare dell’idiozia insita nello stratagemma di presumere di farseli amici, i ragazzi, anziché ascoltati interlocutori) - durante un arco di tempo che oramai quasi si conta in generazioni, alla fine non ha sortito che un nuovo avvitarsi di posizioni già rivolte alla stanca sopportazione, se non proprio al menefreghismo e al rifiuto. Alaska che rischia l’espulsione dalla scuola pur di non avere più a che fare con un padre che la incolpa - lei bambina - di avere lasciato morire la madre, instillandole un senso di colpa che non la abbandonerà più, non è che il mesto epilogo di una dialettica tra alieni finita ancora prima di cominciare. Parole a vuoto, silenzi imbarazzati, occhiate inerti, sono solo alcune parti del discorso di una grammatica dell’incomprensione che ra-dicalizza in senso emotivo e profondo ciò che la Natura ha tenuto separato nell’orizzontalità elementare del divario anagrafico, con un sovraccarico di patimento e di vergogna per coloro - le donne - che, fermo restando il concetto ricordato anche da Susan Faludi (premio Pulitzer e attivista) secondo cui “non tutte le donne sono la bocca della verità”, per antonomasia rappresentano la personificazione stessa di ogni ipotesi di avvicinamento e di immedesimazione. Per questo non è un caso che un gran numero di per-sonaggi emblematici, posti in rilievo dalla cinematografia odierna, abbia connotati femminili (il che vuol dire, spesso, anche intrecci drammaturgici e contributi registici di uguale provenienza di genere). Alaska, come visto, ma lo stesso si può dire della Maeve di “Sex education”, della Rue di “Euphoria”, della Marianne di “Normal people”, della Autumn di “Never, rarely, sometimes, always” e di tante altre anime così travagliate ma così vive, giovani esseri umani che, all’ancestrale legame segreto con il mondo, uniscono oggi una modernissima e conflittuale familiarità/frizione con il proprio tempo, specchio imperturbabile nel restituire loro l’innegabile ventura di essere abitate da un grumo di inesplicabile solitudine - a conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che il dolore non si ferma mai - senza che ciò però riesca a comprometterne la volontà di guardare comunque oltre, di scommettere, come fa Alaska, su una prossima volta (“to be continued”, sussurra a Miles prima di separarsi da lui), dal momento che, se anche la fine dovesse arrivare - preferibilmente “diretta e veloce”/straight and fast - l’unico nostro vero destino rimane quello di “cambiare forma, dimensione, modo di manifestarci”, lasciando il calcolo, l’utile, la realtà materiale a chi non ha altro.

venerdì 14 agosto 2020

lunedì 10 agosto 2020

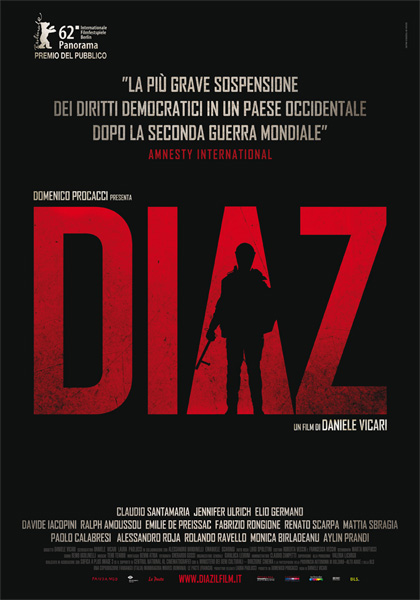

LA SPIETATEZZA ANTROPOLOGICA DELLA NOSTRA SOCIETA'. CONVERSAZIONE CON DANIELE VICARI

07:48

No comments

Tu hai iniziato dal documentario per poi passare al lungometraggio di finzione. A differenza di altri registi, hai continuato a praticare entrambi i generi senza mettere in discussione il primo dei due, accusato di aver perso forza a causa della contaminazione con espedienti troppo cinematografici. È giusto dire che un esordio come quello di Velocità massima è avvenuto all’interno di questa prospettiva?

Quella a cui hai accennato è una motivazione ideologica, cioè che il cinema documentario non sia sufficiente per analizzare, approfondire, elaborare una visuale del mondo. Una posizione peraltro appartenente a grandissimi autori che si sono cimentati nell’uno e nell’altro. Kieslowski afferma esattamente questo con il discorso della soglia. Lui dice: “Il documentario si ferma sulla soglia di casa del protagonista”. In realtà, sappiamo che quella è una sua visione personale, straordinaria, ma comunque sua e molto specifica del cinema documentario, il quale non sempre ha questo tipo di limite. Sono abbastanza refrattario al discorso sui generi, utile solo quando serve a fare una classificazione. Dal punto di vista degli studi storici, artistici ed estetici relativi ai canoni, mi sembra uno strumento importante che però crea una separazione problematica, poi risolta con un pizzico di ipocrisia, dicendo che tra i generi non c’è un confine netto, e io direi: “Ti credo!” (ride, ndr). Il cinema secondo me è il cinema: che lo si faccia con quello che i teorici chiamano il profilmico preesistente, cioè la cosiddetta realtà, o con un profilmico costruito, il lavoro del cineasta non cambia. Diciamo che il problema di fondo, a mio parere, dipende dal grado di libertà che si ci prende nei confronti del mezzo che si ha a disposizione. Secondo me, questo è il nocciolo della questione, che poi è sempre legato alle proprie esigenze. Quando ho fatto Velocità massima volevo semplicemente raccontare una storia che fosse all’altezza dello sguardo delle persone conosciute in quel mondo. Dunque, non volevo tradire il loro punto di vista, bensì starci dentro, perché non mi sento superiore ma alla pari. La differenza tra le mie passioni e quelle degli altri non mi impedisce di metterle sotto la lente d’ingrandimento. Da una parte c’è l’amore per la meccanica, per la velocità, etc., dall’altra quella per la narrazione, per il cinema, la scienza e così via. Da un punto di vista dell’approccio non cambia niente nella convinzione che il mio mondo non sia più complesso di quello degli altri. Girando Velocità massima mi sono detto semplicemente questo: “Va bene, voglio fare un film all’altezza dello sguardo di queste persone”. Quindi, mi sono calato dentro il loro universo, acquisendo con mia sorpresa alcune delle sue attitudini. La velocità, per esempio, obiettivamente è una cosa affascinante.

Quella a cui hai accennato è una motivazione ideologica, cioè che il cinema documentario non sia sufficiente per analizzare, approfondire, elaborare una visuale del mondo. Una posizione peraltro appartenente a grandissimi autori che si sono cimentati nell’uno e nell’altro. Kieslowski afferma esattamente questo con il discorso della soglia. Lui dice: “Il documentario si ferma sulla soglia di casa del protagonista”. In realtà, sappiamo che quella è una sua visione personale, straordinaria, ma comunque sua e molto specifica del cinema documentario, il quale non sempre ha questo tipo di limite. Sono abbastanza refrattario al discorso sui generi, utile solo quando serve a fare una classificazione. Dal punto di vista degli studi storici, artistici ed estetici relativi ai canoni, mi sembra uno strumento importante che però crea una separazione problematica, poi risolta con un pizzico di ipocrisia, dicendo che tra i generi non c’è un confine netto, e io direi: “Ti credo!” (ride, ndr). Il cinema secondo me è il cinema: che lo si faccia con quello che i teorici chiamano il profilmico preesistente, cioè la cosiddetta realtà, o con un profilmico costruito, il lavoro del cineasta non cambia. Diciamo che il problema di fondo, a mio parere, dipende dal grado di libertà che si ci prende nei confronti del mezzo che si ha a disposizione. Secondo me, questo è il nocciolo della questione, che poi è sempre legato alle proprie esigenze. Quando ho fatto Velocità massima volevo semplicemente raccontare una storia che fosse all’altezza dello sguardo delle persone conosciute in quel mondo. Dunque, non volevo tradire il loro punto di vista, bensì starci dentro, perché non mi sento superiore ma alla pari. La differenza tra le mie passioni e quelle degli altri non mi impedisce di metterle sotto la lente d’ingrandimento. Da una parte c’è l’amore per la meccanica, per la velocità, etc., dall’altra quella per la narrazione, per il cinema, la scienza e così via. Da un punto di vista dell’approccio non cambia niente nella convinzione che il mio mondo non sia più complesso di quello degli altri. Girando Velocità massima mi sono detto semplicemente questo: “Va bene, voglio fare un film all’altezza dello sguardo di queste persone”. Quindi, mi sono calato dentro il loro universo, acquisendo con mia sorpresa alcune delle sue attitudini. La velocità, per esempio, obiettivamente è una cosa affascinante.Riguardare la tua filmografia mi ha permesso di formalizzarne alcuni aspetti in precedenza rimasti fuori dal mio campo di analisi. Uno di questi è che il tuo è un cinema di movimento. Molti dei tuoi film si aprono con un trasferimento di luogo, per esempio con soggettive su strade attraversata da una macchina in corsa.

Secondo me, da un punto di vista del racconto cinematografico, non c’è nulla di più affascinante del movimento. Se tu vai a vedere, tutti i grandi studiosi associano le origini del cinema con il treno e lo fanno perché la settima arte è proprio la scoperta del movimento. Ciò non vuol dire che il cinema possa avere solo quel tipo di evoluzione perché la versatilità del mezzo ha qualcosa di infinito e ha permesso di andare in mille direzioni. Il principio stesso dell’inquadratura contiene l’infinito. Per fare un primo piano posso utilizzare una gradazione innumerevole di tagli e quindi di angolazioni e di movimenti. Questo è il motivo per cui la frase ricorrente sulla morte del cinema ha fallito in continuazione. La verità è che quest’ultimo, come tutte le forme espressive riuscite, ha i numeri per poter sopravvivere a se stesso e agli autori che lo realizzano. È un’arte evolutiva come il romanzo, dichiarato morto non so quante volte e invece ancora vivo.

Citando Méliès e Viaggio nella luna: alla pari degli inizi il cinema è ancora in viaggio.

E certo. A proposito di documentario, il primo film dei fratelli Lumière, almeno quello che noi ricordiamo tutti come il loro primo film, è l’arrivo del treno in stazione. Lì c’è la grande intuizione del cinema, che a differenza della fotografia statica raccontare ciò che si muove.

D’altronde, a proposito di movimento, i primi attori erano scelti tra quelle categorie artistiche, come quella dei circensi, proprio perché gran parte della performance era basata sull’azione.

Esatto. Quindi la mia fascinazione nei confronti del movimento è legata a questo fatto qui che, lo ripeto, è pre-politico, pre-ideologico, pre-narrativo. Il movimento è l’esperienza ancestrale del cinema.

La tua filmografia è attraversata da una coerenza di fondo. In essa la capacità di osservare la realtà va di pari passo con quella di saperla raccontare. Un film come Velocità massima, efficace nel saper applicare i requisiti di genere, è anche espressione di quella che è stata la tua formazione cinematografica. Insieme ad altri registi, per esempio, hai raccontato le storie dei partigiani, il cui presupposto è appunto quello la memoria e, soprattutto, la narrazione. Dunque, l’esordio di Velocità Massima ti mette in continuità con quanto fatto in precedenza e con ciò che hai realizzato dopo.

La tua filmografia è attraversata da una coerenza di fondo. In essa la capacità di osservare la realtà va di pari passo con quella di saperla raccontare. Un film come Velocità massima, efficace nel saper applicare i requisiti di genere, è anche espressione di quella che è stata la tua formazione cinematografica. Insieme ad altri registi, per esempio, hai raccontato le storie dei partigiani, il cui presupposto è appunto quello la memoria e, soprattutto, la narrazione. Dunque, l’esordio di Velocità Massima ti mette in continuità con quanto fatto in precedenza e con ciò che hai realizzato dopo.Dal mio punto di vista, il cinema documentario resta una forma espressiva fondamentale. Non ci rinuncio in nessuno modo! Anche in questo momento monopolizzato dal coronavirus, sto sviluppando due progetti. Uno è un film documentario, l’altro di finzione. Non mi pongo limiti. Trovo estremamente interessante tutto il discorso sul cinema diretto e su tutte le altre forme di documentario possibile, però credo che quello che debba sempre prevalere è la libertà di chi racconta. Il narratore si deve sentire libero, non deve stare dentro uno schema precostituito andando incontro alle attese del pubblico, dell’appassionato di cinema o dello specialista o così via. Chi racconta deve essere libero, tutto qua. Questa libertà si esercita attraverso gli strumenti del cinema che sono complessi. È molto interessante quando per esempio la documentazione del dato reale entra nella narrazione di finzione. Non solo perché – come direbbe Pietro Montani – è un processo di autenticazione, ma in quanto scintilla di realtà che talvolta, e in maniera sorprendente, accende l’immaginazione molto di più e dell’invenzione stessa.

A proposito di libertà, fin dai primi film tendi a un utilizzo onnicomprensivo dello strumento cinematografico: dalle panoramiche ai movimenti di macchina, dalla musica alla fotografia, ognuna di queste componenti è decisiva nel raccontare storie e personaggi. Questa libertà si sente nella messa in scena.

Mi auguro di sì, poi, al di là della qualità attribuite a un’opera, prima di tutto a me interessa un film se sento che chi sta raccontando quella storia lo fa in maniera libera. Solo così riesco a godermela fino in fondo. La fatica che faccio con le serie adesso così di moda – tra l’altro ne sto facendo una anch’io, e dunque non lo dico con disprezzo ma così, per riflettere – è di ritrovarvi la stessa libertà, perché esse sono frutto di un meccanismo industriale regolato da procedure ferree.

Da veri e propri format.

Dei format assolutamente ricorrenti. Sono rarissimi i casi in cui predomina un atteggiamento di profonda libertà espressiva.

Infatti, si parla di showrunner e talvolta capita di non distinguere tra un regista e l’altro. Penso sia un ragionamento presente anche in seno alle grandi piattaforme, ognuna della quali ha un target a cui i registi si devono adeguare. Da qui il rischio di omologazione.

Al di là del presupposto “ideologico”, io parlo di ideologia del racconto e non di quella legata alle idee, corrispondenti a una visione personale del mondo che ognuno ha il diritto di avere. Fatto salvo il tipo di racconto prescelto, esiste un meccanismo a monte della narrazione non solo prevedibile, ma auspicabilmente prevedibile nel suo essere consolatorio per lo spettatore. Funziona come con i bambini quando giochi a “bu bu settete”: ti nascondi, poi a un certo punto appari e loro ridono. Le serie normalmente ci riducono ad essere dei fruitori passivi, tant’è che alcuni psicologi studiosi di cinema cominciano a definirla non più fruizione ma appunto assunzione. La serie la si assume come fosse una medicina. Nel cinema la questione sta nella libertà di chi racconta, in quella dell’attore così come in quella del regista. Non c’è dubbio sia qualcosa che si esercita soggettivamente. Si tratta di un punto di vista complesso, perché un film sappiamo essere il prodotto di tanti apporti, però a restare determinante è questa soggettività. Io come spettatore mi relaziono con quella e non solo con la storia.

I tuoi sono personaggi complessi perché molto spesso spiazzanti. Una costante è quella di rivelarne caratteristiche emotive e psicologiche spesso diverse da quelle di partenza. In questo senso, la fiducia intesa come affidarsi all’altro è uno dei temi centrali della tua poetica. Sovente viene chiesto al protagonista se ci si possa fidare di lui.

È il gioco della finzione, quello che a me affascina della settima arte e che la rende in qualche modo immortale o difficile da uccidere. Da una parte c’è il movimento, che è il cervello rettile del cinema, quello che gli permette di conservare la purezza originaria e di non confondersi con altre forme espressive; dall’altra il rapporto tra realtà e finzione. Qua torniamo alla questione documentario-non documentario. Nella recitazione dell’attore, per esempio, dove sta tale relazione? Egli sembra o è? Sono le domande di fondo fatte da Diderot, ancora oggi ancora irrisolte, e per fortuna. Il punto sta nel fatto che l’attore “è, sembrandolo”. Pare un’aporia, ma non lo è poiché la forza del cinema e la sua fascinazione risiedono in questo rapporto tra realtà e finzione e, quindi, anche nel meccanismo di disvelamento, non tanto del dispositivo cinematografico del quale non mi interessa quanto, piuttosto, dell’attitudine di ciascun personaggio nel relazionarsi con il mondo.

Detto che un film come L’orizzonte degli eventi è a dir poco visionario nel precorrere temi oggi tra i più dibattuti, primo fra tutti quello relativo all’etica della scienza, il suo finale mi sembra paradigmatico rispetto alle tue parole. Il montaggio non lineare delle sequenza conclusiva legittima, anche nella forma, il voltafaccia dello scienziato interpretato da Valerio Mastandrea, il suo indietreggiare quando si tratta di passare dalle parole ai fatti.

L’orizzonte degli eventi è un film sfortunato. Quando è uscito ho percepito il fastidio delle persone che lo hanno visto. Ho impiegato degli anni nel tentare di capirne la ragione e forse non credo di esserci riuscito. So che è apparso come un film moralistico e anche imprudente nel mettere in scena la questione morale.

Una questione che oggi è ancora di più al centro della (dis)attenzione.

La questione morale ci è esplosa in faccia negli anni successivi a quel film.

L’etica della scienza.

Il problema è che ciascuno di noi ha le proprie caratteristiche. Come persona sono stato sempre molto attento al mondo della scienza e anche a quello dell’economia e mi ricordo del 2005, anno in cui l’Italia ha dichiarato crescita zero. Se si scava un po’ si capisce come chi si occupa di economia e anche di scienza aveva capito che si stava arrivando a un punto di non ritorno. Però, nel momento in cui caratteristiche proprie dell’economia di mercato entrano nella scienza, quest’ultima non la si può più definire una materia pura, poiché viene applicata a qualcosa. Anche questo lo dico in maniera asettica. La scienza pura infatti è tale se si occupa solo della ricerca fine a se stessa. Lo dico come caratteristica positiva. Cercando di capire come reagiscono il rame o il piombo a un particolare tipo di illuminazione puoi scoprire che esistono i raggi x. Questo per dire che molto spesso le scoperte scientifiche derivano da una ricerca che può sembrare anche folle a un uomo comune o a una mente razionale. In quegli anni lì, tra il 2004 e il 2005, era evidente che stava succedendo qualcosa di catastrofico. La ricerca scientifica come anche l’arte – perché secondo me sono fortemente legate – stavano completando il proprio processo di assuefazione ai criteri di mercato. Questo fase è una questione morale fondamentale, nel senso che per esempio mente ti parlo potrei fare marketing della mia persona o invece fare un’analisi delle parole che reciprocamente ci stiamo palleggiando. Questo sta a te cercare di capirlo. Sei un intervistatore, cioè colui a cui spetta di stanare l’altro interlocutore. Se io però non sono una persona libera, ma sto facendo marketing, porto sempre il discorso sulla questione per me più importante. Prendiamo il successo, che è un concetto chiaro e evidente, senza grandi ambiguità. Se per me è questa la cosa fondamentale, qual è il rapporto tra una mia affermazione e il fatto che un mio film sia visto da milioni di persone? Significa che ho ragione? O, invece, che sono molto bravo a raccontare anche cose assolutamente discutibili. Queste sono questioni cruciali. Nel 2004-2005, secondo me, abbiamo vissuto un tracollo. La mia generazione, dopo i fatti di Genova, ha accettato una normalizzazione che se vuoi è ancora peggiore, ancora più discutibile, ancora meno digeribile di quella della generazione degli anni Settanta e del periodo del riflusso, in cui si smette di fare politica perché si ambisce a diventare direttore di giornale o cose del genere. Noi, a metà degli anni 2000, abbiamo accettato che alcune centinaia di migliaia di persone diventassero legittimamente più ricche di miliardi di altre e, quindi, il nostro mondo è basato su una menzogna pazzesca, perché la mia libertà espressiva è totalmente dipendente da questa semplice, evidente ma complicata sottolineatura. Cioè io sono libero solo in relazione al fatto che qualcuno attraverso i suoi soldi mi dà la possibilità di esserlo.

Con L’orizzonte degli eventi rappresenti e dai conto di un ambiente, quello scientifico, di cui il nostro cinema si occupa poco o per niente. In più, attraverso il rapporto tra i personaggi di Colangeli e Mastandrea, che è poi quello tra maestro e allievo, metti in scena due opposti: da una parte il diritto di sbagliare della scienza, dall’altra il suo contrario e cioè di non ammettere i suoi errori anche costo di dire una falsa verità. È una trama oggi in voga nella maniera di rapportarsi all’emergenza del Corona virus.

Per quanto riguarda, la medicina in Italia, nel momento in cui ha accettato il compromesso con il potere, e siamo sempre in quegli anni lì, cioè il principio della sussidiarietà derivato da una certa idea dell’Europa e dell’economia, ha dato per scontato il fatto che nella nostra sanità esistono delle eccellenze assolute, grandissimi ospedali privati e poi intorno il deserto. Questo perché l’eccellenza di quelle strutture assorbe tutta l’energia sociale, tutte le economie, tanto da arrivare a dire per esempio che il medico di base non serve più a nessuno, perché le persone del paesino sperduto della bergamasca non contano nulla. Che me ne frega di quel tizio che abita nella casina sperduta? Se vuole prende la macchina e va in ospedale, altrimenti peggio per lui. Questa scelta pazzesca per vent’anni è stata venduta al mondo intero come la migliore sanità d’Europa, dopodiché alla prima crisi seria è crollata la finzione. E torniamo al rapporto tra realtà e finzione.

Altrettanto importante nel tuo cinema è l’esplorazione del paesaggio. Lo sondi attraverso il movimento e, così facendo, in Velocità massima torni ad Ostia, un luogo importante sia dal punto di vista culturale che cinematografico. Lo stesso accade con L’orizzonte degli eventi, in cui le asettiche e futuristiche architetture della base costruita all’interno della montagna entrano in dialettica con la selvaggia primordialità della natura che la sovrasta. Spesso nel tuo cinema il paesaggio ha un doppio livello di rappresentazione, come doppie sono le intenzioni dei personaggi.

Altrettanto importante nel tuo cinema è l’esplorazione del paesaggio. Lo sondi attraverso il movimento e, così facendo, in Velocità massima torni ad Ostia, un luogo importante sia dal punto di vista culturale che cinematografico. Lo stesso accade con L’orizzonte degli eventi, in cui le asettiche e futuristiche architetture della base costruita all’interno della montagna entrano in dialettica con la selvaggia primordialità della natura che la sovrasta. Spesso nel tuo cinema il paesaggio ha un doppio livello di rappresentazione, come doppie sono le intenzioni dei personaggi.Sì, perché il paesaggio porta con se le stimmate del cambiamento e quindi conserva tutti insieme, in maniera sincretica, i passaggi storici. In esso c’è il passato, il presente e, se lo sappiamo guardare, potrebbe esserci anche il futuro. Il territorio per me è un personaggio importante, come un attore; non è mai in secondo piano. Quando cerco un ambiente per un film, e questo ragionamento l’ho fatto anche per la serie appena terminata, la natura non è indifferente. Il paesaggio può essere inteso in senso tecnico come semplice location. Allo stesso tempo, però, ha anche un valore espressivo, quindi se io guardo la natura devo capire quali cose mi nasconde e quali mi rivela. I luoghi funzionano allo stesso modo degli attori. Entrambi sono portatori di significati particolari. Ogni luogo ha in sé un significato esplicito e altri impliciti che si rimettono in relazione con il racconto, rapportandosi con il movimento dei personaggi e con le cose che fanno. Questa dinamicità tra personaggio e paesaggio per me è un elemento costitutivo del racconto cinematografico in relazione proprio al discorso del movimento.

L’aspetto di cui parli trova trova applicazione nel documentario Il mio paese, successivo a L’orizzonte degli eventi. In esso ritorna il tema del viaggio in Italia da te effettuato in senso contrario – dal sud al nord – rispetto a quello fatto da Joris Ives per L’Italia non è un paese povero (realizzato nel 1959). In esso affermi che i momenti di crisi di un paese sono capaci di smascherarne l’ipocrisia. Una frase che potrebbe riassumere il nocciolo della questione relativa alle tue storie, in cui è il caos improvviso a svelare la realtà. Sei d’accordo con questa affermazione, e ancora oggi come lo vedi “il tuo paese”?

Spesso come regista mi sono ritrovato – non so quanto casualmente – in questa situazione e cioè di fare sempre un film documentario quasi in contemporanea con uno di finzione. Sesso marmitta e videogame e Velocità massima, per esempio, poi L’orizzonte degli eventi e Il mio paese, Diaz e La nave dolce. Sono proprio fatti nello stesso periodo della mia esistenza, addirittura nel caso de La Nave dolce con le stesse persone, con gli stessi componenti della troupe, nello stesso periodo, negli stessi giorni. Quando abbiamo fatto Diaz con Benni Atria montavamo dal Lunedì al Venerdì, mentre il Sabato e la Domenica ci occupavamo dell’altro. Perché sto dicendo questo, perché Il mio paese è una sorta di focus o se vuoi di close up de L’orizzonte degli eventi. Quest’ultimo pone una serie di questioni, ma quella centrale è proprio il rapporto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, mentre Il mio paese racconta la storia di una civiltà, quella industriale, che si è persa e, quindi, non sa esattamente dove andare.

Noi non ci riflettiamo ma l’Italia era e resta, almeno per il momento, uno dei paesi industriali più importanti del mondo. Quindi da noi l’industria non è stata un elemento superficiale: in alcune zone del paese sì, in altre no. Essa è costitutiva delle relazioni sociali, del comportamento umano e delle attese delle persone. Durante il boom economico l’Italia cresceva con percentuali cinesi, definiamole così (ride, dr), del sei, sette per cento l’anno, diventando un punto di riferimento per tutti i paesi in via di sviluppo. A un certo punto, però, questo dinamismo piano piano si spegne, come può farlo il motore di un’automobile. Si ferma da solo, senza che nessuno possa farci nulla. È ciò che è accaduto al nostro paese a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando siamo diventati marginali dal punto di vista geopolitico, perché con la caduta del muro di Berlino l’Italia è diventata un paese qualunque. Non siamo più stati una frontiera e da un punto di vista dello sviluppo industriale siamo stati superati dalle cosiddette tigri dell’Asia e da altri paesi nel mondo che hanno mutuato dal nostro modello lavorativo un’attitudine al feroce sfruttamento della forza lavoro e, quindi, a uno sviluppo impetuoso e senza regole.

Per quanto ci riguarda siamo diventati vittime di un modello che abbiamo creato noi. Il mio paese è un’esplorazione di questo modello. Nel bene come nel male perché, ripeto, se noi non abbiamo – almeno fino a qualche settimana fa – larghe fasce di popolazione prive di cibo, lo dobbiamo a una diseguale e discutibile redistribuzione che comunque è avvenuta proprio grazie allo sviluppo economico. Però noi siamo anche il paese di chi ha fatto notare che tra sviluppo e progresso c’è una differenza. La risposta sulla diversità di significato di questi due termini ho tentato di darla in qualche modo ne Il mio paese, a partire dal titolo zavattiniano, scelto perché, alla pari di Pasolini, questo regista si era posto lo stesso problema. Quando ho fatto il documentario era diventato una bestemmia raccontare il paese, sembrava quasi fosse un atto di presunzione. Ma chi sei tu per raccontare l’Italia? Invece, secondo me, è un atto di enorme fragilità e di esposizione pubblica, non c’è dubbio, ma anche di generosità nei confronti di se stessi, perché io voglio sapere in che paese vivo e quindi qualche domanda e qualche risposta devo pur darla. Quindi, Il mio paese ruota intorno a questa riflessione.

Quando, assieme a Gregorio Paonessa (produttore Vivo film, ndr) abbiamo deciso di farlo, ci siamo fatti questo discorso e cioè di essere di fronte a un crollo di sistema che aveva tanti aspetti: questioni di fondo che riguardano l’organizzazione sociale, quella del lavoro, della scienza, della cultura. Anche per questo, per esempio, ho fatto raccontare ad uno scrittore (Edoardo Nesi, ndr) la vicenda di Prato, perché non è così intuitivo e facile capire cosa è accaduto per trasformare quel luogo in una città cinese. O almeno, all’epoca non lo sapevamo. Questo metodo di interpretazione della realtà che ci circonda in qualche modo è come un tentativo di completamento del discorso che sentivo di non essere riuscito a fare fino in fondo con L’Orizzonte degli eventi.

I tuoi film non si spaventano di raccontare la realtà, anche nei suoi aspetti più duri. Da questo punto di vista, e per come riflette sulle derive del potere, mi pare che Diaz – Don’t Clean Up This Blood possa definirsi un film pasoliniano.

Non so se Diaz possa definirsi così. Quello che so – e su questo ormai non ho più dubbi perché ne abbiamo prove di ogni tipo – è che ci siamo innamorati del potere. Lo abbiamo fatto al punto tale da non vederlo più, quasi gli fossimo estranei. A questo punto, come dei sudditi, o ammazziamo il monarca e diciamo che sempre meno persone pensano di doverlo fare, o semplicemente ci mettiamo in adorazione. Quest’ultima scelta ci porta ad apprezzare il Re in tutto quello che fa, anche amenità come fotografie ai bambini piccoli, le beghe familiari e così via. Ci riconosciamo talmente tanto nel racconto sul e del potere che perdoniamo la violenza che esercita su di noi. Siamo disposti a perdonare questo al potere e allora, da questo punto di vista, hai ragione su Pasolini e sul fatto che in Diaz ci sia Salò,

È una consapevolezza non ragionata, ma nata dalle reazioni alle immagini del film.

Cercando di rispondere alla tua domanda, ti dico di non avere mai pensato a questa cosa che stai dicendo. Forse deriva dalla congiunzione data dalle intenzioni – come regista – di raccontare che quell’abuso di potere è possibile perché la vittima lo condivide. Ciò che è successo a Genova e dintorni in qualche modo ha a che fare con questa dinamica mostruosa, cioè il servo e il padrone diventano la stessa persona. Allora, mi è sembrato fondamentale restituire alle vittime il loro vero ruolo. Non per apologia, né per vittimismo, ma perché secondo me distinguere tra chi fa cosa e chi subisce cosa è imprescindibile. È necessario, perché altrimenti non si ha alcuno strumento non solo per contrapporsi o per giudicare, ma per capire. Quello che è successo è stato così letale che un movimento mondiale nel giro di pochi mesi dai fatti di Genova si è dissolto. Vuol dire che il cinismo del potere, nel pugno duro e nei metodi impiegati, è stato di un’efficacia pazzesca. L’unica arma narrativa a mia disposizione è quella di restituire umanità a chi gli è stata tolta. Esattamente ciò che hanno dovuto fare molti registi raccontando i campi di concentramento. Perché se io mi appiattisco sulla disumanizzazione della vittima faccio il gioco della retorica di chi comanda. Restituire questa umanità ha dato fastidio ad alcune persone che ritengono di difendere le vittime. Alcuni di questi sono stati gruppi di estrema sinistra, chiamiamoli così, i quali si sono scagliati contro Diaz con le stesse parole di alcuni sindacati di estrema destra, e secondo me questo deriva dall’insopportabilità di vedersi rappresentati come vittima. Al contrario, secondo me, questo è l’unico punto di partenza sul quale è possibile condividere un ragionamento, anche se tu fossi un marziano e io un venusiano. Su quello non c’è nulla da discutere. Poi possiamo confrontarci sul perché e sul come, ma sul fatto che qualcuno è stato denudato e violentato, negando i principi fondamentali dello stato di diritto, c’è poco da discutere. Io posso dire “Ah, ma hanno fatto bene i poliziotti” e tu puoi dire “No, hanno sbagliato“, ma sul dato è difficile dividersi.

Diaz mi consente di soffermarmi sulla caratteristica delle immagini che nei tuoi film assumono spesso significati trascendenti. Mi riferisco, nel caso specifico, a quella della bottiglia lanciata che sta per cadere a terra: il movimento sospeso nel tempo e il rimando a un equilibrio fragile, destinato a spezzarsi, predicono e sintetizzano ciò che sta per succedere. Era accaduto così anche con la messa in scena del blackout ne L’Orizzonte degli eventi, capace di corrispondere allo scarto tra verità e finzione nella vita del protagonista. Per non dire dei soldi in mezzo ai libri ne Il passato è una terra straniera in cui l’avidità del denaro si nasconde dietro il lustro della cultura e della conoscenza. Nei tuoi film le immagini raccontano i concetti e l’essenza appartenenti al mondo di cui ti occupi.

Non so se le osservazioni che hai fatto arrivino e quanto arrivino agli spettatori. Però, non c’è dubbio che realizzando queste immagini c’era il tentativo di fare una sorta di iniezione, di shock visivo nei confronti di chi le guarda. Come ci hanno insegnato i classici del cinema, la parte vale per il tutto. Nel raccontare quest’ultimo se trascuro la parte tolgo quelle maniglie che permettono a chi guarda di aggrapparsi e non venire travolto dal racconto del tutto. Diaz è un film che ti può travolgere, perché è quasi un horror e quello che accade ha dell’ineluttabile. Allora la struttura narrativa, che è disegnata dalla bottiglietta che va avanti e indietro nel tempo, è questa maniglia che io in qualche modo ti fornisco per aggrapparti e non farti travolgere. Se così non fosse, faresti la fine di quelli che stavano lì. Non capiresti perché tutto quello accade e soprattutto come. Nel caso di Diaz il come e il perché coincidono. Questo perché il meccanismo della repressione manifesta l’ideologia di chi la pratica e cioè la sospensione dello stato di diritto. La puoi chiamare fascismo, nazismo, la puoi chiamare stalinismo? Non lo so. La realtà è che la repressione e la riduzione dell’essere umano a cosa non ha colore politico. Però ha una caratteristica, quella della sospensione dei diritti delle persone.

È l’immagine di sospensione di questa bottiglia che rimane a fluttuare nell’aria.

E certo, perché quella bottiglia ti permette di sospendere in qualche modo il tempo, di mandarlo avanti o indietro. La bottiglia è il cronometro della tua coscienza di spettatore perché, spero, è il cronometro della mia coscienza di narratore. La sequenza della bottiglia, che tra l’altro all’epoca purtroppo non avevamo nemmeno i mezzi per realizzarla come avrei voluto – per cui sembra quasi un cartone animato dentro un film realistico -, ha un’intenzione chiara. Questa è la cosa fondamentale e l’intenzione che ti permette di comprendere qual è il meccanismo sottostante non solo alla repressione e al modo in cui è praticata ma anche alla narrazione stessa. Quindi ti puoi difendere anche dal film.

Parlavi di non far naufragare lo spettatore. Spesso usi degli attori importanti e cioè provvisti di un immaginario ben definito, che però tu spesso stravolgi. Da una parte ne impegni a fondo il talento creativo, dall’altra li associ a ruoli per loro inusuali. La notorietà degli stessi penso funzioni da bussola per lo spettatore disposto a seguire la complessità del film anche per la forza della loro presenza.

Gli attori per me sono dei fratelli, nel senso che un regista senza i propri attori non esiste. Quanto meno non esistono i film di finzione e soprattutto quelli che raccontano storie complesse. Quindi l’attore non è un oggetto, non è una cosa che può essere agita. Quello che in qualche modo provo sempre a fare lavorando con loro è di condividere un percorso capace di metterci tutti in discussione. Guardando il film ti dimentichi della fama di Valerio Mastrandrea perché dopo due minuti lui diventa il meccanico di Ostia. Se questo non succede il regista ha sbagliato film (ride, ndr). Poi nello star system è normale per le persone riconoscersi negli attori, perché comunque diventano in qualche modo i loro eroi, indipendentemente dall’attitudine buona o meno dei loro personaggi. Tutto sta nella funzione svolta dall’attore nell’ambito della narrazione. Sia lui che il regista devono mettersi totalmente a disposizione del racconto. Forse la tua sensazione deriva da questa disponibilità, da questo mettersi a disposizione dell’attore. Io amo interpreti in grado di essere totalmente disponibili. Non parlo della capacità performativa o del trasformismo, adesso così di moda, per cui sembra quasi che se un attore non si riempie di pecette non è un buon attore. Parlo del fatto che io guardo ed è Elio Germano ma dopo due minuti mi dimentico che lo sia. Se lo devo schematizzare per capirlo, io amo un attore mimetico, ovvero capace di confondersi con il personaggio: non nel senso di una sua costruzione matematica, fatta di somiglianza fisionomica e posturale. Quella mi interessa molto poco.

Se prendiamo film come Il passato è una terra straniera o Velocità massima il rapporto di amicizia tra i personaggi ricorda un po’ quello di Gassman e Trintignant ne Il sorpasso. Per certi versi, sembrano anche Pinocchio e Lucignolo. Volevo chiederti se questa osservazione è pertinente oppure no.

Credo molto nell’amicizia e nella forza del suo valore. Per me si tratta di un sentimento potente come l’amore. In quelle maschili per esempio, le dinamiche che si instaurano non vengono fuori solo se facciamo finta di non vederle. Quando Michele Riondino – che tra l’altro fino a quel momento non aveva mai interpretato nessun film – entra in contatto con Elio Germano succede qualcosa di insolito, e cioè che un attore importante come Elio si sottomette alla figura e al comportamento di un attore sconosciuto. Siccome Elio non è un grande attore ma un grandissimo attore, questo meccanismo fa venire fuori il personaggio fino in fondo, perché il protagonista del film è una persona che, innamorandosi di una figura guida, sperimenta il male, l’inferno e il dolore. Questo per lui è possibile perché in quella dinamica amicale, nella quale ci si può identificare completamente, io dimentico le mie personali caratteristiche. Quindi, le storie di amicizia tra due giovani adulti, non solo nel cinema, ma anche nella letteratura, danno questa chance pazzesca. E a me piace moltissimo. Soprattutto vedere come accompagnare gli attori a esplorare dinamiche estremamente vitali.

In Sole cuore amore, invece, si verifica uno scarto perché l’amicizia tra Eli e Vale è all’insegna del mutuo soccorso: nessuna delle due prevarica l’altra.

Beh sì, nel mio personale percorso Sole cuore amore è un film che amo moltissimo. Al di là della sua riuscita, lo apprezzo in modo particolare perché è quello che mi ha dato di nuovo la sensazione di poter fare cinema. Questo perché dopo Diaz diciamo che ero un regista non tanto appetibile (ride, ndr), quindi ho avuto un po’ di problemi nel tornare a esserlo. Ricordo di aver appena finito un laboratorio per giovani attori della Scuola Volontè e la pienezza di questo lavoro mi aveva lasciato del tutto vuoto. Cominciando a scrivere il film ho pensato un po’ all’esperienza fatta con questi ragazzi straordinari e anche alle magnifiche donne che mi circondano. Vengo da un ambiente popolare, non sono di estrazione borghese: mia sorella, mia madre, mia cugina sono delle super lavoratrici, persone capaci di svolgere quattro, cinque mestieri e di mantenere due, tre famiglie. A un certo punto – più o meno alla metà degli anni Dieci -, ci siamo resi conto del momento che stavano vivendo e di non essere più in grado di uscire dalla crisi economica. Adesso, a causa anche il Coronavirus, stiamo andando in giro per il mondo a elemosinare aiuti, perché dopo un trentennio di decrescita infelice – mettiamola così -, l’Italia non ha in sé le capacità per reagire al disastro. La rabbia cupa causata da questa situazione non si è manifestata scendendo in strada. Nessuno ha messo in discussione il paese e il suo popolo e neanche la nostra condizione. Abbiamo solo mugugnato. Dunque, guardandomi intorno mi sono reso conto che secondo me uno dei motivi per cui non stavamo crollando completamente era proprio il rapporto tra le donne. Perché loro sono abituate al mutuo soccorso, si aiutano a vicenda, tirano su le famiglie, mentre noi maschi ci limitiamo a giocare a pallone. Per questo mi è sembrato fondamentale raccontare perché questo paese non è crollato, almeno fino al mese scorso, trovando la ragione nella fatica sociale sopportata dalle nostre donne, sorelle, madri, fidanzate e mogli, corrispondente all’ottanta per cento dello sforzo collettivo. La nostra società è sulle loro spalle. Il rapporto tra Eli e Vale è esattamente questo. Pur avendo fatto due scelte di vita completamente diverse, e pur essendo tutte e due vittime di una crisi economica pazzesca, in grado di esasperare sia chi vuole mantenere una famiglia sia chi vuole fare un’attività artistica, Eli e Vale sanno aiutarsi. Il problema è che credo purtroppo non sia sufficiente, ed è per questo che il film finisce male. Però, loro si aiutano e per noi è un motivo di speranza profondissimo, di essere cioè in grado di seguire l’attitudine sviluppata da loro nel disastro ormai trentennale nel quale vive il nostro paese.

Ho riconosciuto quello che dici e mi sono emozionato, perché è quello che ho trovato vivendo in paesi molto più sfortunati del nostro, in cui le donne erano l’unica speranza di salvezza per quelle società.

È così in tutto il mondo. Noi facciamo i disastri, le guerre e la politica, mentre le donne ricuciono i nostri disastri. Finché non si arrabbiano!

L’interpretazione di Isabella Ragonese è commovente, ma anche Eva Grieco al suo esordio se la cava molto bene. Si tratta di due personaggi sovrapponibili, come suggerisce il montaggio alternato che scandisce la sequenza introduttiva.

Abbiamo pensato a Eli e Vale come se fossero due facce della stesso personaggio. Eli, come Vale, danza sul luogo del lavoro e poi fa la stessa cosa anche dal punto di vista emotivo, nel senso che porta energia nella sua famiglia. Il paradosso inaccettabile è che nella situazione in cui abbiamo vissuto fino al mese scorso il vitalismo di una persona come Eli poteva addirittura essere un problema per una società moribonda. E quindi io Eli la amo moltissimo, come amo Vale, perché sono due aspetti della mia vita. Da una parte ho sotto gli occhi lo sforzo enorme che fanno le madri di famiglia, le persone che si caricano sulle spalle due o tre generazioni, perché, parliamoci chiaro, le donne si devono occupare minimo di due famiglie, a volte anche di tre, la propria, quella del marito e poi a volte anche quella dei figli. Dall’altra a me commuove molto il fatto che nonostante il disastro ci siano persone che cercano di esprimersi, ed è una cosa che trovo importantissima, ed è più che evidente soprattutto in questo momento, che di Vale non gliene frega niente a nessuno, potrebbe anche morire di fame. La spietatezza della nostra società è qualcosa di antropologicamente fondato. Chi si esprime attraverso l’arte è visto come un perditempo, salvo poi dedicare gran parte della nostra vita a guardare film, serie e spettacoli di ogni natura. Consideriamo chi li fa dei privilegiati, anche quando i dati ci dicono che costoro sono vittime di una mostruosa sottovalutazione del lavoro. Sono quindi due facce veramente della stessa medaglia. Certo è che se avessi fatto Sole cuore amore nel 1945 avrei raccontato soltanto la storia di Eli.

Tu lavori da sempre con Gherardo Gossi. Il suo contributo è quello di una qualità di immagine in cui lo sguardo documentario è spesso reso attraverso un uso delle luci espressionista. Sole cuore amore è un esempio lampante del vostro lavoro.

Assolutamente sì, perché io non trovo nessuna contraddizione nel fatto che la macchina da presa esplori liberamente un ambiente, e che però al tempo stesso questo ambiente sia disegnato con delle luci molto marcate. Non credo che questo dia luogo a una falsificazione, anzi penso che quella da te definita espressionista sia una chance in più per lo spettatore, perché fornisce all’immagine una tridimensionalità e una carnalità senza le quali tutto diventerebbe privo di significato. Io mi identifico molto nel lavoro di Gerardo, il quale riesce a fare una cosa difficilissima, ovvero a starmi dietro in questo delirio che hai appena descritto.

Prima che la notte si apre con una sequenza che lo colloca nel pieno degli anni ’80, evocati dalla canzone Call me. La musica è una componente significativa dei tuoi film. In questo caso, la canzone di Debby Harry rimanda al carisma e alla forte personalità di Pippo Fava, giornalista e scrittore siciliano ucciso dalla mafia nel 1984. Te lo chiedo perché c’è una corrente di pensiero per cui la musica è un elemento disturbante, soprattutto nel documentario.